Конструкции кареты xyi xyii веке. История карет. Необходимые инструменты и материалы

Колесные повозки существовали уже во времена доисторические; о них упоминается в самых древних источниках как о предметах общеизвестных. Так, в одном из древнейших стихов Вед употреблено сравнение: "как за конем катится колесо, так оба мира за тобой".

В Азии повозки употреблялись издавна, одновременно с верховыми и вьючными животными. Греки во времена Гомера пользовались колесницами. Подробности конструкции древних повозок остаются неизвестными; только внешняя форма боевых двухколесных колесниц хорошо изображена на многих сохранившихся барельефах и других изображениях.

UNGEWITTER, HUGO (1869-c.1944)

A Noblewoman Alighting her Carriage, signed and dated 1906.

Нет сомнения ввиду многих мест древних авторов, что и для перевозки грузов издавна употреблялись колесные повозки. Так, Гомер повествует, что Навзикая просила у отца повозку, чтобы везти с подругами на берег моря мыть одежды. Повозки этого рода бывали двух- и четырехколесные: их изобретение Плиний приписывает фригийцам. Колеса такого "plaustrum" были крепко насажены на оси, которые вертелись вместе с ними, как у наших железнодорожных вагонов, в подшипниках, неподвижно прикрепленных к кузову. Такие повозки, очень неповоротливые, и теперь существуют на о-ве Формозе.

TSERETELLI, ZURAB (B. 1934).

У древних персов существовала правильно организованная почтовая гоньба; царские гонцы быстро развозили повеления и в других древних государствах, но о правильно организованной перевозке пассажиров на лошадях известно подробнее лишь со времен римлян. Извоз этого рода содержали частные люди (экипаж; "cisium") был двухколесный, с дышлом, наподобие кабриолета, но без рессор, с сиденьем, подвешенным на ремнях. В него влезали со стороны лошадей, а не сзади, как в колесницах; изображения цизиума встречаются уже на этрусских вазах. В таких экипажах ездили очень скоро: по свидетельству Светония, император проезжал в легких "meritoria vehicula" расстояния до 150 в. в сутки.

В.Серов. Одиссей и Навсикая

Гораздо больше сведений мы имеем о парадных экипажах римлян. У древних вообще пользование парадными колесницами было привилегий высокопоставленных лиц и жрецов; изображения богов во время процессий тоже возили в особых колесницах. Частные лица присвоили себе это право только во времена упадка нравов, а при империи украшали свои экипажи со всею возможной роскошью. Самый древний тип - "arcera", о нем упоминается в законах двенадцати таблиц; это была четырехколесная открытая тележка; для женщин ее делали на двух колесах. Столь же древни и носилки, которым впоследствии стали придавать такое роскошное устройство, что Цезарь счел нужным издать закон, ограничивающий эту роскошь.

Гравюра с изображением почтового дилижанса в чёрно-красных цветах почтового ведомства в окрестностях Ньюмаркета (Саффолк) в 1827 году. Сзади виден охранник.

Несколько позднее был придуман "саrреntum", двухколесный экипаж с полуцилиндрической крышкой, и "carruca", родоначальница современных карет, четырехколесная повозка с покрытым кузовом, приподнятым над ходом на четырех столбиках; сзади было сиденье для двух лиц, а возница сидел спереди, ниже господ, или шел рядом. От галлов римляне заимствовали таратайку с кузовом, плетенным из ивы - "sirpea", а от жителей северного побережья Европы - колесницу "essedum", в которую входили спереди; она служила и для мирных, и для военных целей.

Сальвадор Дали - Призрачная повозка

В эпоху переселения народов и в начале средних веков пользование экипажем считалось признаком изнеженности; совершались переезды на коне, а духовные и женщины ездили на ослах. Летописцы этой эпохи лишь весьма редко упоминают об экипажах. Так, Эгингард повествует, что меровингский король Хильперик всюду ездил в римском "саrреntum", запряженном быками; английский епископ св. Эркенвальд в VII в. ездил и проповедовал в колесной повозке, так как был стар и немощен. Только после крестовых походов мода на экипажи начинает возрождаться, но их допускают лишь для торжественных случаев, для высокопоставленных лиц, а обывателям запрещают ими пользоваться.

«Прибытие почтовой кареты» Буальи Луи-Леопольд

Повозка - наиболее общее собирательное название различных транспортных средств, приводимых в движение мускульной силой животных, вне зависимости от особенностей конструкции, области и целей применения.

По области применения повозки делят на пассажирские и грузовые (ранее существовали также военные повозки), по количеству колёс - на двухколёсные (одноосные) и четырёхколёсные (двуосные), а также без колёс - на полозьях.

Willem de Zwart (1862-1931) - Carriages Waiting (Unknown Year)

Грузоподъёмность повозки может доходить до 750 кг (для одноосных) и до двух тонн (для двухосных).

Современные повозки нередко оснащаются пневматическими шинами, а иногда также пневматическими либо гидравлическими тормозами.

ПАССАЖИРСКИЕ ПОВОЗКИ.

Типы экипажей.

Карета - закрытая пассажирская повозка с рессорами. Первоначально кузов подвешивался на ремнях, потом для подрессоривания стали использовать пружины (с начала XVIII века), а с начала XIX века стали использовать рессоры. Наиболее часто использовались для личного пользования,хотя с позднего средневековья в Европе начали использоваться в том числе и в качестве общественного транспорта. Пример - дилижанс, омнибус и шарабан. Самым распространненым видом дилижанса можно считать почтовую карету.

Слово «карета» пришло в Россию вместе с немецкими каретами, когда, с середины XVII века, они стали в массовом порядке завозиться германскими купцами и становились все популярнее среди московской знати. Наиболее вероятно, что слово употреблялось и ранее наряду с другими распространнеными в то время словами (например «колымага»), к тому же слово использовалось в украинском, старославянском и польском языках.

(Заимствовано в середине XVII века из польского языка, где kareta < итал. caretta, суф. производного от carro «воз» (из лат. carrus «повозка на четырех колесах»)). Переход с коня (для мужчин) и колымаги (для женщин) на карету для обоих полов символизировал допетровскую европеизацию русского дворянства.

Дормез - большая карета для дальних поездок со спальными местами.

ДОРМЕЗОМ (в переводе с французского «спальная») называлась просторная карета со спальными местами, предназначенная для дальних поездок. Такая карета, унаследованная от родителей, была у Л.Н. Толстого, как вспоминал его старший сын, ее везли шесть лошадей. У дорожных экипажей наверху были ВАЖИ, или ВАШИ, – ящики для поклажи, а сзади ГОРБОК, тоже служивший для помещения багажа.

Паннемакер Адольф. «Пыль взвилась из-под дормеза и малютку скрыла»: Ил. к стихотворению Т.Г. Шевченко «Кобзарь» (перевод Н.В. Гербеля). Гравюра с рис. Н.Н. Каразина. 19 в.

Дилижанс - большая многоместная пассажирская или почтовая повозка, широко используемая в XIX веке.

Повозки военные* - придаются полевым войскам для перевозки боевых припасов, запасных вещей и инструментов, необходимых для содержания в исправности материальной части на походе и в бою, провианта, фуража, канцелярских дел, денежной казны, больных, раненых.

В главных чертах, они состоят из хода, на котором устанавливается кузов или короб повозки; ход образуется из основной рамы, составленной из нескольких продольных грядок, связанных между собою поперечными подушками; к последним прикрепляются оси с колесами.

Повозки военные* для перевозки предметов первой необходимости следуют вместе с войсками, составляя обоз 1-го разряда; сюда относятся: 1) зарядные ящики, одноконные снарядные и парные патронные двуколки (боевые припасы), 2) инструментальная Повозки военные* (походная кузница, инструменты в подковы), 3) аптечная двуколка; 4) лазаретная линейка и 5) офицерская двуколка.

Зимний возок

Этот великолепный многоместный экипаж в форме вагона на длинных полозьях был сделан мастером Жаном Мишелем в Москве в 1732 году. Предназначался он для поездок на большие расстояния в зимнее время. Именно на нем в феврале 1742 года дочь Петра I Елизавета спешила в Москву из Петербурга на свою коронацию. Роскошный возок был украшен золоченой резьбой и скульптурными деталями, крыша увенчана балясинами, а стенки декорированы росписью с двуглавыми орлами и другими атрибутами государственной власти. Удобный и красивый возок был выполнен поистине царской роскошью. До сих пор он впечатляет пышностью декора и изяществом форм.

Высота - 185 мм., длина - 450 мм.

Летняя «потешная» каретка

Миниатюрная летняя каретка, сделанная в Москве в 1690-1692 годах, с тонким золотым узором по нежно-голубому фону выглядит как изящная игрушка. «Потешной» называли экипажи, которые предназначались для развлечения. Согласно «Описи царской Конюшенной казны» каретка принадлежала двухлетнему царевичу Алексею – сыну Петра I. Несмотря на свою принадлежность к игрушкам, каретка выполнена по всем правилам и со всеми тонкостями сложного технического решения. У нее имеется приспособление для поворота – «лебяжья шейка» - и поворотный круг. «Потешная» каретка по изысканности формы и тонкости декора ничуть не уступает настоящим каретам, что подчеркивает высокое социальное положение ее маленького владельца.

Карета типа «BERLINE»

Элегантная четырехместная «берлина» использовалась для важных торжественных выездов Екатерины II. Выполнена она известным петербургским мастером немецкого происхождения Иоганном Конрадом Букендалем в 1769 году и оснащена новейшими по тому времени конструктивно-техническими деталями – вертикальными и горизонтальными листовыми рессорами. Резной золоченый декор украшает карниз, спуски и наличники. Окна и верхняя половина дверей закрыты зеркальным стеклом. На передней и задней части стана и на колесах золоченая резьба почти полностью скрывает конструктивные детали. Неслучайно именно эта карета служила для парадных выездов императрицы и двора.

Колымага

Колымага – широко распространенный в России и Запанной Европы с XVI века тип экипажей, с почти четырехугольным кузовом на высокой оси. Эта четырехместная колымага выполнена мастерами в 1640-е годы, что нашло свое отражение и в форме, и в убранстве. Национальное своеобразие особенно ярко отразилось в декоре колымаги. Кузов строгого силуэта обтянут малиновым бархатом и украшен заполняющим всю поверхность узором из квадратов, выложенных медными золочеными гвоздиками с выпуклыми шляпками. В центре каждого квадрата характерный только для русских экипажей того времени орнамент в форме восьмиконечной звезды из серебряного галуна. Сочетание малинового бархата с серебром и золотом создает удивительно гармоничный и праздничный облик экипажа, который дополняют слюдяные оконца, украшенные ажурными накладками в виде звездочек и двуглавых орлов.

Внутреннее убранство не уступает в своей роскоши внешнему – обивка стен и сидений выполнена из дорогого турецкого золотого бархата, который на Руси любили за необычайную пышность узора. Первыми владельцем экипажа был брянский староста, подданный Российского государства Франциск Лесновольский. По всей вероятности он получил его в качестве награды «по именному Великого государя указу». Другим владельцем колымаги являлся боярин Никита Иванович Романов, игравший значительную роль при дворе царя Михаила Федоровича.

Зимний «потешный» возок

Зимний потешный возок – уникальный экипаж, созданный в Москве в 1689-1692 гг., подобных которому нет ни в одном музее мира. Возок представляет собой «комнатку» с маленькими окошечками и довольно широкими дверцами на полозьях для удобства передвижения по снегу. «Потешный» возок служил для игр и забав малолетних детей царя Ивана Алексеевича – брата и соправителя Петра I. Форма кузова сохраняет древнюю традиционную форму – строгий и четкий силуэт и прямоугольные очертания. Однако украшен он весьма живописно в соответствии с модным в то время стилем барокко. Кожаная обивка была выполнена мастерами Московского Кремля. Тисненый золоченый рельефный узор из цветов, плодов, покрывает всю поверхность стенок и дверей. Нарядный экипаж отлично подходил для зимних забав царских детей и в то же время соответствовал высокому статусу владельцев, что подчеркивалось изысканностью дорогой отделки и высоким мастерством исполнения.

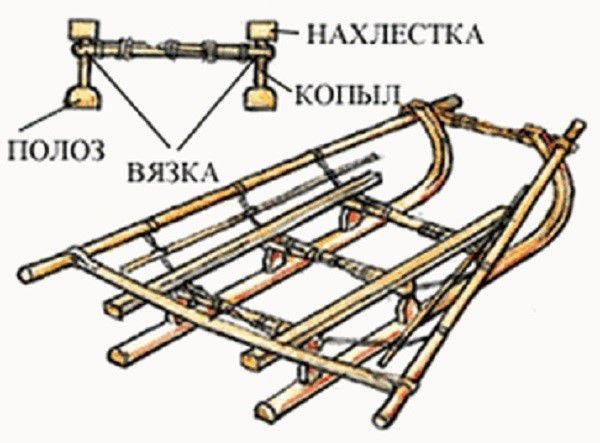

В седую старину первыми способами езды и перевозок на лошадях кроме верховой были волокуши из двух длинных жердей или верхушек молодых деревьев, притороченных с двух сторон к хомуту или седельному перехвату и соединенных между собой гибкими ременными или жесткими деревянными связками. Известно, что на Руси, даже после изобретения колеса, долгое время наиболее предпочитаемым был способ езды в санях. Сохранившиеся до наших дней сани-розвальни все еще напоминают такие волокуши, только у них появились отдельные самостоятельные полозья, передняя поперечина-«грядка» и столбики-копылья, которые соединяют между собой полозья с верхними слегами, ограничивающими рабочее пространство саней. В древнерусских летописях, а также в путевых заметках иностранцев, путешествующих по Руси, отмечается, что в среде высоких иерархов церкви езда в санях или санных возках даже летом, а также при погребальных и свадебных церемониях почиталась более статусной, чем на колесах. Да и при езде по сырому и болотистому бездорожью или мелколесью такой способ передвижения представлял немалые преимущества в сравнении с ездой на колесных экипажах. Первые возки для перевозки людей представляли собой короб на двух длинных полозьях, загнутых спереди, а иногда и сзади, не имеющий ни окон, ни дверей, ни отдельного места для кучера — облучка. Пассажиры залезали в них через переднее или боковое отверстие, закрывавшееся пологом. При езде зимой обязательными средствами утепления были суконные, а чаще меховые полости, закрывающие ноги, а иногда и все тело до глаз. Однако уже у дорожных саней Петра Великого появляются некоторые «удобства» в виде облучка для кучера, дорожного сундука, который крепился сзади, и слюдяных окошек с переплетами.

Легко можно себе представить удобство и маневренность таких саней. Если в широкой степи радиус их поворота ничем не ограничивался, то на городской улице или на кривой лесной дорожке повернуть их было сложно и требовало много сил, времени, умения управляться с лошадьми.

Первые конные экипажи, в особенности предназначенные для длительных переездов, такие, как колымаги, рыдваны или дормезы (пригодные для сна в пути), из-за длины и многоконной запряжки (попарно четвериком или шестериком) отличались крайней неповоротливостью, и на узких, кривых городских улицах для поворота приходилось их заднюю часть заносить на руках в сторону, противоположную направлению поворота. Вот почему особенно ценились дюжие гайдуки на запятках, которые чаще нужны были не столько для охраны, сколько как тягловая сила при вытаскивании застрявшей в пути кареты. Они же в случае необходимости брались за деревянные спицы громадных колес и проворачивали их, чтобы вытащить экипаж из рытвин или грязи.

Необходимость вписываться в сложные повороты привела к созданию устройства для поворота по меньшему радиусу, для чего в Европе на санях стали применять небольшие отдельные передние полозья длиной в четверть основных, которые можно было поворачивать вокруг передней оси или отдельного круга независимо от основных. Позже такое приспособление было перенесено на кареты, у которых для облегчения поворота стали применяться передние колеса меньшего диаметра, чем задние, и которые могли поворачиваться независимо от самого экипажа на устройстве, несколько похожем на передний мост современного автомобиля.

Особого разговора достойны устройства амортизации. При езде по грунтовым дорогам, а затем и по торцовым (когда срезанные поперек ствола отрезки дерева вкапывали в полотно дороги вплотную один к другому и примерно на одном уровне) или брусчатым мостовым тряска была неимоверной. Для ее снижения поначалу придумали крепить кузов кареты не напрямую к колесам или полозьям, а подвешивать его либо на прочных ремнях, которые принимали на себя и гасили нежелательные колебания кузова, либо на цепях. Понятно, что такие ремни при езде то намокали, то сохли, а без смазки быстро теряли эластичные свойства и лопались. Поэтому желательно было иметь комплект таких ремней на замену лопнувших. Затем были изобретены амортизаторы кузнечной работы, представлявшие собой спирали или пружины, работавшие благодаря упругим свойствам металла, которые часто сочетались с ременными же подвесами. Много позднее появились рессорные амортизаторы, состоящие из набора пружинных листов и близкие по конструкции к современным автомобильным. К техническим новинкам можно отнести и тормозные устройства, необходимые при быстрой «разгонистой» езде, когда от скорой остановки экипажа зависели здоровье и жизнь пассажиров. В качестве таких устройств применялись те же тормозные накладки («башмаки») на колеса, которые используются и по сию пору, только они переместились с внешнего обода колеса сначала на внутреннюю поверхность колесного диска, а затем и на специальные тормозные диски, жестко связанные с осью колеса.

Существовала громадная разница как между особыми коронационными каретами, так и используемыми в повседневном дворцовом обиходе, а также между экипажами знатных седоков и теми средствами передвижения, которыми пользовались прочие обыватели. Разница состояла не только в способах украшения и отделки, но и в том, какие технические новинки и как скоро начинали в них применяться. Как правило, вскоре после изобретения или усовершенствования того или иного экипажа они применялись в конных запряжках для перемещения членов двора, а несколько позднее — в повозках иных высокопоставленных седоков.

Существовала громадная разница как между особыми коронационными каретами, так и используемыми в повседневном дворцовом обиходе, а также между экипажами знатных седоков и теми средствами передвижения, которыми пользовались прочие обыватели. Разница состояла не только в способах украшения и отделки, но и в том, какие технические новинки и как скоро начинали в них применяться. Как правило, вскоре после изобретения или усовершенствования того или иного экипажа они применялись в конных запряжках для перемещения членов двора, а несколько позднее — в повозках иных высокопоставленных седоков.

Уже с самых первых телег родилось разделение их плотницкого устройства на «ахтырские» или сбитые из досок в виде ящика и «плотяные», то есть построенные на основе использования рамной конструкции со вставными филенками. По мере повышения требований к прочности этих транспортных средств стали применять все более хитроумные соединения, зачастую с использованием металлических сквозных скреп. Металл для изготовления осей карет, телег и повозок пришел на смену быстро изнашивающимся от трения дубовым осям.

Колесники составляли совершенно особенную касту и считались почти аристократами среди мастеров каретного дела.

Есть косвенные сведения, что при поездке в 1787 г. императрицы Екатерины II во вновь обретенные Россией земли Тавриды ее поезд, состоявший из более сотни экипажей и громадного табуна из 600 подменных лошадей, в своем составе имел также походную кузнечную мастерскую с наковальнями, запасом инструмента, угля и железа, заранее прокованного в виде полос и прутков, а также мастера-столяра.

Построить крепкое и надежное колесо можно было только при умелом сочетании знаний и умения в нескольких вилах работы: токарной — для изготовления втулки и при обточке деревянной основы колеса, столярной — при создании спиц и обола, сложной и сбалансированной сборке ободьев воедино, когда требовалась врезка сегментов один в другой при помощи прямого шипа или «ласточкина хвоста», соединении спиц и деталей обода с втулкой, обтяжке ступицы с каждой стороны малыми стальными ободьями; кузнечной — при «ошиновке» — обтягивании обода железной шиной. В зависимости от размера колеса его обод собирался из шести, восьми иди двенадцати одинаковых сегментов. Столь же серьезно приходилось подходить и к построению колес для орудийных лафетов. Для легких колясок иногда использовали полностью железные колеса кузнечной работы, и только ближе к концу XIX в. на улицах и дорогах появились экипажи на «дутиках» — колесах с каучуковыми пневматическими шинами.

Как же были устроены самые первые токарные станки, которыми пользовались отечественные колесные мастера? Под потолком мастерской одним концом крепили горизонтальный гибкий и прочный шест. К свободному его концу привязывали длинный шнур, который оборачивали двумя или тремя оборотами установленную в центрах на станине втулку, а на нее набивали заготовку для ступицы. Под ногой у мастера-токаря на петлях крепилась особая подножка с педалью. При нажатии на нее шнур тянул ступицу, заставляя ее совершить два-три холостых оборота, а шест при этом сгибался и становился похожим на натянутый лук. При отпускании педали гибкий шест стремился выпрямиться и тянул шнур, заставляя ступицу совершить те же два или три оборота, но уже в обратном, рабочем направлении, во время которых мастер производил обточку, опирая длинный резец-стамеску о подручник на станине. Для полной обточки ступицы достаточно было примерно двадцати-тридцати таких рабочих циклов (см. рисунок внизу) .

При вращении колеса с деревянной втулкой по железной оси особую важность имели трение и взаимный износ этих двух деталей, поэтому приходилось обильно использовать смазку, в качестве которой применялись различные материалы, от дегтя до сала животных. При запряжке парой, четвериком или шестериком и в России, и в Европе использовалось дышло — длинный брус, часто обитый кожей или металлом, с рядом вбитых в него колец и крючьев, который на шарнире крепился к передку экипажа, что позволяло ему поворачиваться относительно кареты. К брусу гибкими связками присоединялись конские хомуты. Однако длина бруса, уже при запряжке в шесть лошадей имевшая длину до 9-10 м, ограничивала маневренность подобного экипажа, и запряжка с большим числом лошадей требовала мягкой или гибкой упряжи при помощи массы легких хомутов, постромок, вожжей и ремней.

Управление многоконной упряжкой, насчитывавшей до двенадцати лошадей или до шести пар цугом (голова задней — к хвосту передней лошади), — дело чрезвычайно сложное. Можете себе представить в руках одного кучера двенадцать пар вожжей, которыми надо управлять по-разному, передавая ими различные приказы каждой из лошадей в упряжке, и которые не должны перепутаться между собой, чтобы не мешать ходу упряжки, попадая под ноги лошадей. Для этих целей стали крепить на крупы лошадей специальные кольца на высоких стеблях, через которые пропускали ведущие к передним лошадям вожжи, что не позволяло им перепутаться. Кроме того, на одну из передних лошадей стали сажать наездника или форейтора, который непосредственно управлял направлением и скоростью хода. Обычно, чтобы не перегружать лошадей, в роли форейтора выступал мальчик или человек небольшого роста и массы. Профессия была необычайно опасной, потому что при длительных поездках форейтор при однообразной и длительной езде от усталости мог заснуть и свалиться под копыта лошадей. Во время коронационных торжеств езда в соответствии с церемониалом была довольно медленной, потому вместо кучера по бокам поезда следовали скороходы, которые должны были обеспечивать должную торжественность, трубить в рог, а кучера шли рядом с передними лошадьми, ведя их на поводу. События бурного XX в. сильно изменили облик как Европы, так и России, но если обратиться к предреволюционной истории российского императорского дома Романовых, близких им по крови британских Виндзоров, а также нынешних монарших дворов Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, Испании, Нидерландов, Монако, Лихтенштейна, Люксембурга и Святого Престола (Ватикана), можно видеть примерно однотипные традиции, схожие способы поддержания престижа верховной власти, утверждения ее «божественного происхождения».

Подданные блюдут и хранят свойственный только этим странам образ правления, тогда как сами члены монарших фамилий и их окружение сохраняют многообразные внешние признаки их власти, вместе со сложной сопровождающей их символикой и атрибутикой. Среди атрибутов демонстрации власти, богатства и влияния находятся парадные «выезды» — экипажи для торжественных церемоний, связанные с необходимостью перемещения их высоких владельцев.

Разумеется, даже наиболее приверженные традициям монаршие дворы сегодня часто пользуются современными элитными автомобилями, однако в ряде торжественных церемоний предпочтение отдается все же роскошным конным выездам, что придает им совершенно особый статус, подчеркивая тем самым их почтенный возраст, неизменность, устойчивость и преемственность традиций, которые трактуются при этом как черты, относящиеся уже к стабильности самой монархии. Основная масса придворных конных экипажей России, почти 100 лет назад утратившей монархический способ правления, сохранилась в двух коллекциях: московской Оружейной палаты (17 единиц) и петербургского Эрмитажа (около 40 единиц), где они распределены главным образом по историческим периодам. Частично это экипажи, ввезенные из-за границы, но известно, что уже с XVII в. на месте современной Оружейной палаты располагались мастерские Конюшенного приказа со своими мастерскими, в составе которого еще за столетие до этого числились три палаты — «седельная, санная и возковая», а в Мещанской слободе селились каретные мастера из тогдашних западных провинций Руси: Орши, Могилева, Витебска, Полоцка и Смоленска. С 1640-х гг. наряду с иностранными образцами в дворцовом обиходе все чаще появляются экипажи российской работы, правда, поначалу сохраняющие следы влияния западных традиций.

Разумеется, даже наиболее приверженные традициям монаршие дворы сегодня часто пользуются современными элитными автомобилями, однако в ряде торжественных церемоний предпочтение отдается все же роскошным конным выездам, что придает им совершенно особый статус, подчеркивая тем самым их почтенный возраст, неизменность, устойчивость и преемственность традиций, которые трактуются при этом как черты, относящиеся уже к стабильности самой монархии. Основная масса придворных конных экипажей России, почти 100 лет назад утратившей монархический способ правления, сохранилась в двух коллекциях: московской Оружейной палаты (17 единиц) и петербургского Эрмитажа (около 40 единиц), где они распределены главным образом по историческим периодам. Частично это экипажи, ввезенные из-за границы, но известно, что уже с XVII в. на месте современной Оружейной палаты располагались мастерские Конюшенного приказа со своими мастерскими, в составе которого еще за столетие до этого числились три палаты — «седельная, санная и возковая», а в Мещанской слободе селились каретные мастера из тогдашних западных провинций Руси: Орши, Могилева, Витебска, Полоцка и Смоленска. С 1640-х гг. наряду с иностранными образцами в дворцовом обиходе все чаще появляются экипажи российской работы, правда, поначалу сохраняющие следы влияния западных традиций.

Самым старым образцом дворцового выезда из московского собрания является колымага английской работы, подаренная в 1604 г. королем Яковом I царю Борису Годунову. Эту колымагу отличает отсутствие окон и дверей, замененных отверстиями с бархатными пологами, а также рессор, козел, запяток и поворотного устройства. Кузов крепится на ремнях, игравших роль амортизаторов. Передняя и задняя стороны кузова украшены многофигурными батальными сценами, исполненными в технике крашеного и золоченого резного рельефа из дуба, тогда как его боковины представляют собой роспись с живописными пейзажами и сценами охоты. Передок кареты несет на себе обильную резную золоченую скульптуру в виде аллегорических фигур, так же как и тонко прокованные детали из позолоченного железа. Очевидно, что эта колымага послужила прототипом при создании некоторых российских экипажей.

В подтверждение того, что и свои, московские мастера уже в XVII в. работали не хуже заморских, там же выставлена большая четырехместная колымага, изготовленная в мастерских Конюшенного приказа Кремля в 1640-х гг. и принадлежавшая боярину Никите Романову. Она тоже лишена тех же деталей, что и колымага Бориса Годунова, но уже имеет слюдяные оконца и низкие дверцы со стеклами. Отделка слюдяных окошек выполнена в виде звездочек и двуглавых орлов, а дверец и кузова — в виде узора из квадратиков из медных золоченых гвоздиков с широкими шляпками. Передняя и задняя стенки кузова декорированы накладками с растительным орнаментом из просечного позолоченного железа. Еще одним украшением коллекции Оружейной Палаты, куда она попала из Петербурга, можно назвать двухместную, полностью покрытую позолотой карету императрицы Елизаветы Петровны венской работы. Карета имеет три окна зеркального стекла (два по бокам и одно спереди), обрамленных крупной рельефной резьбой, как и весь ее кузов, а также спицы и втулки колес. Верх поворотного круга под облучком и пространство над задними колесами богато декорированы резными раковинами, завитками и круглой скульптурой полного профиля, а на дверцах имеются барочные барельефные изображения со щитами и воинскими доспехами. На крыше кареты помешаются декоративные резные вазы и медная корона с растительным орнаментом. Первый в России Придворно-конюшенный музей был основан в Петербурге Александром II в 1860 г. Его основу составило собрание действующих карет и экипажей, обслуживавших императорскую фамилию. Среди прочих экспонатов сохранилось несколько портшезов — средств передвижения, не слишком характерных для России, однако бывших необходимыми в особых случаях. Так, он был нужен для супруги Александра II — императрицы Марии Александровны, отличавшейся слабым здоровьем. Портшез представляет собой небольшую кабинку размером с телефонную будку с сиденьем внутри, которую на особых вставляемых в днище шестах на руках несли носильщики-скороходы. К моменту основания музей насчитывал 24 различные кареты, а в лучшие времена в его собрании состояли до 40 карет и экипажей. К коронации Александра II было специально заказано 10 одинаковых карет для членов императорской семьи и придворных самого высокого ранга.

В подтверждение того, что и свои, московские мастера уже в XVII в. работали не хуже заморских, там же выставлена большая четырехместная колымага, изготовленная в мастерских Конюшенного приказа Кремля в 1640-х гг. и принадлежавшая боярину Никите Романову. Она тоже лишена тех же деталей, что и колымага Бориса Годунова, но уже имеет слюдяные оконца и низкие дверцы со стеклами. Отделка слюдяных окошек выполнена в виде звездочек и двуглавых орлов, а дверец и кузова — в виде узора из квадратиков из медных золоченых гвоздиков с широкими шляпками. Передняя и задняя стенки кузова декорированы накладками с растительным орнаментом из просечного позолоченного железа. Еще одним украшением коллекции Оружейной Палаты, куда она попала из Петербурга, можно назвать двухместную, полностью покрытую позолотой карету императрицы Елизаветы Петровны венской работы. Карета имеет три окна зеркального стекла (два по бокам и одно спереди), обрамленных крупной рельефной резьбой, как и весь ее кузов, а также спицы и втулки колес. Верх поворотного круга под облучком и пространство над задними колесами богато декорированы резными раковинами, завитками и круглой скульптурой полного профиля, а на дверцах имеются барочные барельефные изображения со щитами и воинскими доспехами. На крыше кареты помешаются декоративные резные вазы и медная корона с растительным орнаментом. Первый в России Придворно-конюшенный музей был основан в Петербурге Александром II в 1860 г. Его основу составило собрание действующих карет и экипажей, обслуживавших императорскую фамилию. Среди прочих экспонатов сохранилось несколько портшезов — средств передвижения, не слишком характерных для России, однако бывших необходимыми в особых случаях. Так, он был нужен для супруги Александра II — императрицы Марии Александровны, отличавшейся слабым здоровьем. Портшез представляет собой небольшую кабинку размером с телефонную будку с сиденьем внутри, которую на особых вставляемых в днище шестах на руках несли носильщики-скороходы. К моменту основания музей насчитывал 24 различные кареты, а в лучшие времена в его собрании состояли до 40 карет и экипажей. К коронации Александра II было специально заказано 10 одинаковых карет для членов императорской семьи и придворных самого высокого ранга.

С момента основания музея в его коллекции хранится небольшая легкая коляска, специально построенная для детей Александра II. Она представляет собой небольшой экипаж скромной темной окраски, лишенный каких-либо излишеств или украшений, рассчитанный на двух или на четырех пассажиров возраста не более 10 лет. Самой удивительной чертой этого экипажа является прекрасная кузнечная работа, исполненная рукой выдающегося мастера. Какие именно дети императора пользовались этой коляской, неизвестно, поскольку только в браке Александра II с Марией Федоровной родилось восемь детей (старшая Александра умерла в возрасте 8 лет), а от связи с княжной Долгоруковой Александр II имел еще четверых детей. Не исключено, что все они пользовались этой коляской в определенном возрасте.

Среди множества карет имеется подарок Екатерине II от П. И. Бецкого (внебрачного сына генерал-фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого) — легкая крытая прогулочная карета «vis-a-vis», в которой двое пассажиров сидели не рядом, бок-о-бок, а лицом один к другому. Самый знаменитый экземпляр всей коллекции — большая коронационная карета, впервые использованная при коронации императрицы Екатерины I и специально заказанная для этой цели Петром Великим в Париже на мануфактуре гобеленов и шпалер (тканых безворсовых ковров со сложным тематическим рисунком). Благодаря хорошей сохранности и надлежащему уходу она использовалась в качестве основной при коронации и Павла I, и Екатерины II, а также при коронационных торжествах всех последующих российских императоров вплоть до последнего — Николая II.

Карета выделяется среди прочих богатыми резными украшениями из позолоченного дерева, отделкой «рытым» (узорчатым) бархатом, бахромой и кистями с вплетенными «золотными» нитями, наличием высокого облучка для двух кучеров и места для двух грумов на запятках, а также сложнейшей конструкцией самого современного по тому времени устройства — поворотного механизма и винтового тормозного устройства. Отделка кареты имеет украшения в виде деревянной резной позолоченной скульптуры с аллегорическими фигурами.

Надо сказать, что скульптура подобного рода была довольно уязвимой, поскольку при езде по неровной поверхности она подвергалась разнонаправленным механическим воздействиям, изменениям влажности и температуры, поэтому такую скульптуру предпочитали монтировать на относительно высоком, отдаленном от полотна дороги месте и крепить на максимально стабильном основании.

Как рассказывает директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский, именно одна эта карета во время Второй Мировой войны пострадала от прямого попадания артиллерийского снаряда в здание хранилища. До самой перестройки денег на ее реставрацию не было, и только около 1990 г. в городе Мемфисе, США, группой инициативных людей были собраны необходимые для этого средства. Условием финансирования реставрационных работ был показ этой кареты после реставрации в данном городе; затем она неоднократно вывозилась в другие города Америки и Европы.

Эта и другие кареты из собрания Эрмитажа неоднократно выставлялись за рубежом, обходя при этом те страны, у которых имелись собственные богатые коллекции придворных экипажей. К их числу относится и самое знаменитое и наиболее полное собрание в Лиссабоне (Португалия). Даже будучи самым ярым патриотом, невозможно не признать первенство этой имперской коллекции как по подбору образцов, которых, если верить свидетельствам посетителей, насчитывается несколько сотен, так и по красоте, роскоши и богатству их отделки.

Все старинные экипажи, которые были призваны обслуживать коронованных особ, отличались чрезвычайно высоким уровнем технического замысла и исполнения, привлечением самых передовых по тем временам конструкций и технологий. В их создании принимали участие мастера разных профессий, среди которых первыми и главными были две — кузнецы и столяры, а также колесники, архитекторы, скульпторы, литейщики, резчики по дереву, специалисты по наборному дереву — маркетри, живописцы, шорники, обойщики, работавшие с кожей и тканями, а зачастую и ювелиры. Так, коронационная карета шведского короля Карла XII (который был бит Петром Великим под Полтавой, а на ранее принадлежавших ему землях был основан Петербург) работы французского мастера Жана Берена (1696-1699 гг.) и декорированная маркетри Буля, представляла подлинный шедевр. Она вся, включая и панели пола, была украшена набором из латуни и панциря черепахи, что представляло немалые трудности при ее эксплуатации, а затем и при восстановлении.

С одной из знаменитых карет, созданной в 1793 г., принадлежавшей Екатерине II и принимавшей участие в коронации Николая II, связана еще одна любопытная история. Наш последний император заказал в 1897 г. придворному ювелиру Карлу Фаберже изготовить в честь годовщины коронации в подарок императрице Александре Федоровне пасхальное яйцо с миниатюрной копией этой кареты внутри. По счастью, оно сохранилось и дожило до наших дней, относительно недавно было приобретено В. Ф Вексельбергом. На некоторых зарубежных выставках это яйцо демонстрировалось вместе с оригиналом — самой каретой в полный размер. Пожалуй, самая печальная история связана с каретой из собрания Эрмитажа, так и не ставшей объектом восстановления, пострадавшей во время покушения на царя-освободителя Александра II на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге 1(13) марта 1881 г. Когда террорист Рысаков бросил бомбу под карету императора, бронированное днище уберегло царственного седока, но когда он вышел из кареты, чтобы поинтересоваться, сильно ли пострадал один из членов его охраны, второй террорист, Г’риневицкий, бросил еще одну бомбу. И сбылось предсказание одной гадалки, сказанное задолго до этих событий, о том, что этот император «умрет в красных сапогах». Взрывом второй бомбы Александру оторвало обе ноги, и он вскоре скончался от потери крови.

Чтобы не заканчивать на столь печальной ноте, вспомним, что великие творения мастеров не исчезают бесследно, а остаются в веках, являя собой пример высокого служения вечному искусству.

Бизнес с использованием ретро-транспорта – настоящая золотая жила для фермеров, занимающихся содержанием или разведением лошадей. Эти потрясающие животные уже давно не используются для тяжелых работ в поле, однако могут приносить дополнительный доход, катая туристов по живописным улицам города. В этой статье мы расскажем, как сделать карету своими руками, чертежи прилагаются.

Существует несколько видов популярных в России повозок для лошадей, которые можно изготовить в домашних условиях:

- телега;

- сани;

- экипаж или карета.

Давайте рассмотрим подробнее, как изготовить каждое из вышеперечисленных транспортных средств.

Использование телег для лошади

Начнем с простого. Телега издавна использовалась в деревнях, как основное средство передвижения для нескольких пассажиров, а также, как приспособление для перевозки габаритного груза. Во времена молодости наших дедушек и бабушек они порой встречались и в городе, чаще всего у рынков, куда крестьяне привозили на продажу урожай с огорода или скотину.

Сегодня такую диковинку в городах можно встретить очень редко и только в «нарядном» варианте. Нехитрое транспортное средство малых размеров часто цепляют к пони в парках, чтобы покатать детей.

Повозка для лошади отлично подойдет в качестве транспорта на свадьбе в стиле «рустик»

Любая повозка, будь то сани, карета или телега, не сдвинется с места без лошади. Важно знать, как правильно запрячь коня — ведь от этого зависит, комфортно ли будет животному в упряжи, а, значит, и его работоспособность. Разбираемся , из чего состоит упряжка и какие правила запряжки существуют.

Необходимые инструменты и материалы

В процессе изготовления телеги вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Цены на популярные модели фрезерных станков

Станок фрезерный

Изготовление телеги

Конструкция простой повозки делится на несколько основных элементов:

- раму;

- навесную часть.

Рассмотрим изготовление каждой из составляющих.

Делаем ось

| Шаг | Описание |

|---|---|

| В качестве материала для изготовления телеги обычно используют крепкое дерево. Итак, прежде всего заготовьте метровый деревянный брус, ширина и высота которого равны друг другу и составляют 10 сантиметров. Обязательно проверьте, чтобы использующееся для оси дерево не подгнивало и не крошилось. Некачественный материал может привести к неожиданной поломке телеги, и как следствие, к получению травм пассажиром и лошадью. |

| Определите, какая часть деревянного бруса будет находиться снизу повозки. Выполните фрезеровку паза по всей нижней части деревянной заготовки, он нужен, чтобы установить внутрь ось из металла. Затем просверлите отверстие ровно посередине деревяшки, проходящее насквозь. Диаметр отверстия составляет 20 миллиметров. Во время сборки телеги в него устанавливают шкворень – специальный металлический штырек с параметрами М20х200. |

| Теперь необходимо изготовить плоские металлические круги диаметром в 30 сантиметров. В качестве исходного материала используйте сантиметровые металлические листы. Посередине каждого «блина» вырежьте отверстие, диаметр которого составляет 22 миллиметра. Получившиеся детали возьмут на себя роль поворотного приспособления, в двух из них необходимо сделать дополнительные крепежные отверстия. |

| Заходя с нижней части бруса, вставьте в срединное отверстие шкворень. Закрепляем его с каждой стороны и устанавливаем в брус металлическую ось и плоские круги. Поздравляем, вы только что самостоятельно сконструировали переднюю ось будущей повозки. |

Ось для задней части телеги изготавливается аналогично передней, но без использования в конструкции шкворня и металлического «блина».

Делаем раму

| Шаг | Описание |

|---|---|

| Чтобы сконструировать раму, используйте второй деревянный брус, длина которого равна 3 метрам. Ширина и высота детали соответствуют предыдущим параметрам и составляют 10х10 сантиметров. |

| С одного конца заготовленной детали крепим ранее собранный поворотный механизм, с другой устанавливаем еще один деревянный брус, который составляет 10 сантиметров в ширину, 10 в высоту и 3 сантиметра в длину. Затем прикрепляем к раме заднюю осевую часть. Маленький брусок компенсирует уровень расстояния между осями и необходим для исправного функционирования транспортного средства. |

| Необходимо придать получившейся деревянной конструкции жесткость. Для этой цели используйте доски, составляющие 5 сантиметров в ширину, 13 в высоту и 2,515 метра в длину. Придавая изделиям нужную форму и параметры, отслеживайте точное соответствие получаемых и нужных размеров. |

Цены на различные виды бруса

Навесная часть

| Шаг | Описание |

|---|---|

| К навесной части в первую очередь относится дно нашей повозки. Оно собирается из набора досок, с шириной в 2,5 сантиметра, высотой в 10 сантиметров и длиной в 50 сантиметров. Они накладываются на каркас рамы и досок, придающих жесткость и закрепляются болтами на срединном брусе. |

| По краям собранного днища закрепляем две длинные доски. Ширина каждой из досок составляет 2,5 сантиметра, высота – 10 сантиметров и длина – 2,8 метра. |

| Из листа качественной фанеры выпиливаем торцы будущей повозки, толщина которых составит примерно 2-3 сантиметра. Надежно прикрепляем детали к собранному каркасу. Затем к обоим торцам с каждой стороны привинчиваем по две отшлифованные, широкие доски. |

Цены на фанеру влагостойкую

Фанера влагостойкая

Итак, у нас получилась настоящая, крепкая телега. Украсьте ее дополнительными деталями и превратите в сказочную повозку.

Одним из важнейших элементов сбруи является хомут. Именно он в своё время позволил повысить рабочие характеристики лошадей и перевозить не только людей, но и тяжёлые грузы. Читайте в , из чего состоит хомут, какие виды хомутов бывают и как правильно подобрать его для своей лошади.

Использование кареты

Теперь перейдем к более сложному варианту повозки для лошади – элегантному экипажу или карете. Эта разновидность ретро-транспорта далека от сельской романтики, так как акцент делается на ее изящном внешнем виде. Очень популярный транспорт не только для городских конных прогулок влюбленных пар, но также для свадеб, где может выступать в качестве ключевого элемента тематической фотозоны для молодоженов и гостей.

Необходимые материалы

Чтобы у вас получилась крепкая и красивая карета, необходимо заготовить следующие материалы и инструменты:

- деревянные брусья;

- влагостойкую фанеру;

- болты и гайки;

- струбцины;

- пластик;

- поролон;

- ткань для обивки элементов экипажа;

- стойкие лакокрасочные жидкости для строительных материалов;

- клей;

- дрель;

- лобзик;

- наждачку;

- дисковую пилу;

- рулетку;

- напильник.

Делаем кузов кареты из фанеры своими руками

В качестве материала для корпуса будущей кареты выбирайте влагостойкую фанеру для уличных изделий. Нанесите разметку будущих элементов корпуса кареты на листы фанеры с помощью черного маркера.

Следует сказать, что параметры кареты зависят от желаемой формы и размера, однако даже самая маленькая кабина на двоих человек будет составлять около 1200 миллиметров в длину и ширину и 1600 миллиметров в высоту.

Приступите к выпилке фигур по нанесенной разметке, используя дисковую электрическую пилу. В результате распиливания у вас должно получиться четыре детали. Две из них сделайте немного меньше оставшихся. Мы соединим их с большими частями, чтобы в дальнейшем опереть на что-то заднюю и переднюю стенки кареты.

После того, как получите заготовки, с помощью электролобзика аккуратно выпилите отверстия под окна и двери. Чтобы электролобзик легко вошел в полотно фанеры, просверлите дрелью небольшие отверстия на месте будущего входа лезвия.

Соединим большие и меньшие заготовки между собой с помощью строительного клея и болтов, закручивающихся с внешней стороны. Прежде чем осуществлять закрутку болтов, дайте клею между панелями просохнуть и застыть. Для этого, сдавите их струбцинами и оставьте на некоторое время.

Приступаем к выпилке пола и потолка кареты. Потолочная панель из фанеры также может составлять 9 миллиметров, однако днище следует выполнить из прочного и толстого полотна.

Крепление этих элементов к боковым частям кареты производится с использованием распорки – так ровнее. Следует приклеивать составляющие повозки строительным клеем, а также скручивать вместе болтами.

Если вы решили сделать большой экипаж на несколько человек, добавьте дополнительные ребра жесткости. Выполнить их можно из дерева или металла.

Шаг 5. После того, как пол и потолок кареты будут прикреплены, измерьте получившееся между стенками расстояние, а также расстояние от пола до потолка. Так вы получите параметры задней и передней стенок транспортного средства. По желанию выпилите в них небольшие оконца или оставьте полотно целым. Делать окно в передней стенке предпочтительно, чтобы во время использования экипажа пассажирам не пришлось передавать кучеру указания по маршруту через боковое окно, повышая голос.

Чтобы крепящиеся края кареты легко изогнулись, сделайте по всей длине края надпилы с небольшими интервалами.

Видео – Как сделать карету

Делаем раму

Теперь, когда кузов готов, перейдем к изготовлению рамы.

Размер этого элемента кареты определяется исходя из габаритов кузова. Выпиливать составные части рамы следует из толстого листа фанеры, составляющего в ширину не менее 21 миллиметра. Из него производится выпилка двух частей рамы, аналогично изображенной на рисунке форме.

После того, как выпилка произведена, обработайте поверхность деталей наждачной бумагой для придания гладкости.

Обратите внимание! В выемку рамы должен плотно входить кузов. Производите выпиливание аккуратно. Если случайно отпилили лишний сантиметр, не экономьте и сделайте новую деталь.

Приступим к изготовлению багажной части экипажа. Для каждой боковой части рамы производим выпил накладок согласно представленному рисунку. В качестве ориентира формы используйте чертеж изготовленной рамы. Материалом для боковин также служит толстая фанера.

После того, как боковины сделаны, закрепите их на внутренней стороне рамы с помощью болтов или клея. Можно использовать эти строительные приспособления комплексно.

Деталь для днища задней части повозки выпиливается из остатков фанеры, одна ее сторона должна быть скошена под углом в 45 градусов, как показано на рисунке.

С помощью дрели проделываем отверстия в боковых частях. Делать это нужно под углом в 90 градусов. Чтобы получилось ровно, используйте специальный кронштейн.

Затем установите на место дно кареты и насадите ее на раму с помощью равного количества шурупов для каждой стороны.

Не забывайте проклеивать места соединения деталей для предания конструкции дополнительной прочности. Чтобы склеивание получилось максимально эффективным, затягивайте детали струбцинами.

Теперь готовим место кучера. Оно производится по аналогии с полом багажной части. Из листа фанеры выпиливается деталь, на которой делаются параллельные надрезы примерно по 6 миллиметров в глубину. К нему под углом приклеивается второй лист, по размерам идеально входящий вовнутрь рамы кареты. После того, как клей высохнет, привинтите листы друг к другу несколькими шурупами.

Затем из напиленных фанерных досок делаем подножку. Приклеиваем дощечки боковыми частями друг к другу и устанавливаем на место.

Шаг 5. Готовим само сидение для извозчика. Тут полет вашей фантазии ничем не ограничен. В начале изготавливаем «скелет» будущего стульчика, ориентируясь на рисунок, а затем накладываем на каркас фанерные дощечки. Нижнюю часть сидения можно сделайте широкой, чтобы сидеть было удобно.

Изготовление сидения для кучера — самая простая часть процесса

Чтобы конструкция смотрелась эффектнее, обустройте резные подлокотники.

Шаг 6. Приступим к созданию окон и дверных завес. В качестве оконных пластин выступает тонкий, прозрачный пластик. Продажа этого материала осуществляется в рулонах.

Интересный совет. Чтобы разогнуть рулонный пластик, опустите его в кипяток и распрямите на ровной поверхности.

Выпиливаем рамку для окна и вклеиваем пластик с внутренней стороны. Можно также закрепить его шурупами.

После того, как окошки готовы, устанавливаем их в соответствующие разъемы кузова и приклеиваем наличиники. Получиться должна конструкция, похожая на изображенную на рисунке.

Ручку для двери и петли лучше взять покупные, металлические, так как эксплуатироваться карета будет нещадно.

Шаг 7. Обивка салона тканью производится с помощью строительного степлера. Для кареты, в которой будут кататься люди, лучше купить эко-кожу, так как ее износостойкость выше других доступных материалов. Однако, некоторые детали внутреннего убранства можно обшить бархатной тканью.

Представляем вам сравнительную таблицу преимуществ и недостатков эко-кожи.

Как видите, все недостатки материала связаны в основном с эстетическими характеристиками. С практической точки зрения эко-кожа подойдет для обивки нутра кареты лучше всего.

Шаг 8. Чем вы займетесь на этапе украшения кареты зависит только от вас. Главное, не забудьте оснастить экипаж внутри удобным диванчиком, который также можно собрать самостоятельно и обить подходящей тканью.

Обязательно позаботьтесь о внешнем убранстве повозки. Добавьте резные элементы из фанеры по всему корпусу, не забудьте про крышу и раму. Если сделаете решетку для крыши, можно поместить наверх настоящую живую клумбу из цветов. Это добавит карете очарования и привлечет к вам толпу туристов.

Карета — эффектный ретро-транспорт, популярный среди туристов

Покрасить корпус кареты можно краской для фанеры, которая на рынке доступна абсолютно любых цветов. Вот примерные перечень окрасочных работ:

- шлифование поверхности;

- грунтовка с использованием акриловой основы;

- сушка слоя;

- шпатлевание;

- сушка шпатлевки;

- повторное шлифование;

- грунтовка;

- сушка грунта;

- окрашивание.

Как сделать колеса для кареты

Деревянные колеса для кареты также легко изготавливаются самостоятельно. Их составными частями являются:

- обод, выполненный из сегментов;

- выпиленные ступицы;

- металлические бандажи;

- подшипниковые втулки.

| Шаг | Описание |

|---|---|

| Обод колеса изготавливается и ровного количества сегментов, абсолютно одинаковых. Обычно их всего семь штук. С задней части обода проделывают гнездо для шипа, с передней выпиливают шип. Поперек основания каждого шипа необходимо выпилить желобок, который нужен, чтобы из паза выходил воздух. Посередине каждого сегмента выпиливается углубление, с боков просверливаются дыры, проходящие насквозь. Сборка обода производится по схеме «паз – гнездо». |

| Приступаем к изготовлению ступицы. Для такой детали понадобится цельный кусок хорошего дерева. Деталь вытачивается аналогично чертежу, изображенному на рисунке. Затем готовим бандаж на полученную деталь. Он производится из металлических трубок, порезанных на кольца. Внутренний диаметр кольца соответствует внешнему диаметру круглой части ступицы. Разогрев кольцо, наденьте его поверх круглой части ступицы, запрессуйте втулки и дайте остынуть. |

| Теперь приступим к изготовлению спиц. Форма изделий может быть любой, главное соблюдать основные принципы. Вдоль шипов спицы выпиливаем желобки, чтобы из гнезд свободно выходил воздух. |

| Собираем колесо и устанавливаем бандаж поверх его обода. Готовится такой бандаж из полосок нарезанных металлических пластин, толщиной не менее 4 миллиметров. Ширина одной полосы равна ширине колесного обода. Крепеж металла осуществляется с помощью просверливания дыр в поверхностях и закручивания винтиков. |

Необходимо отметить, что преимуществ у деревянных колес старого образца не так уж и много. Несмотря на металлические бандажи, их износостойкость оставляет желать лучшего.

Некоторые умельцы советуют использовать для карет резиновые шины, например, предназначенные для мотоцикла. Это не только сделает ход кареты мягче, но и обеспечит долгий срок службы экипажа.

Видео – Самостоятельное изготовление деревянного колеса для экипажа

Использование саней

Зимним вариантом кареты являются сани. Катание на санях является настоящей диковинкой и особенно популярно в России из-за затяжных зим небывалой красоты.

В упряжку таких саней запрягают одного, двух или трех коней, которые унесут вас в настоящую зимнюю сказку. Но чтобы сказка не превратилась в холодный кошмар рядом со сломанным экипажем, необходимо правильно выполнить построение конструкции.

Сани — эффектное зимнее средство передвижения

Материалы для изготовления

Чтобы выполнить сани своими руками нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

- стальные трубы диаметром от 2,5-5 сантиметров;

- листовой металл;

- профили для изготовления уголков;

- деревянные доски;

- фанера;

- краски для дерева и металла;

- лак для покрытия уличных поверхностей;

- сварочный аппарат;

- лобзик и другие слесарные инструменты.

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Делаем полозья

Лучше всего использовать трубы из нержавеющей стали, так как эксплуатироваться сани будут в экстремальных условиях русской зимы с ее погодными перепадами.

Длина труб должна быть больше, чем протяженность задуманных саней, так как мы загнем их с двух стороны, чтобы превратить в полозья. Для загиба используют специальный инструмент. При отсутствие оного в вашем строительном арсенале, воспользуйтесь хитростью: набейте трубы песком, нагрейте и приступайте к сгибу.

Делаем стойки и поперечные перекладины. Первые детали нужны, чтобы сани не проседали при серьезной нагрузке, вторые – чтобы сделать конструкцию единым каркасным сооружением.

Для изготовления пересиленных элементов используют тонкие стальные трубы, не менее 2,5 сантиметров в диаметре. Установите стойки с каждой стороны будущих саней и надежно приварите их вместе с перекладинами и полозьями.

После того, как каркас сварен, также из маленьких стальных труб изготовьте так называемые кобылки, длиной в 10 сантиметров. Всего 12 штук. Равномерно приварите их с каждой стороны транспортного средства. После, вырежьте из металлических листов небольшие пластины и закрепите на санях. Мы используем их для крепления оглобли.

Кузов для саней изготавливается аналогично каретному, однако делается открытым. Проще говоря, делается половина каретного кузова и красиво украшается декором, затем наносится краска и лак.

Сегодня популярно отливать кузов саней из металла, но эта работа более кропотливая и трудоемкая. Чтобы облегчить задачу, выпилите каркас из фанеры и укрепите его, обшив металлическими листами.

Подведем итоги

Туристический бизнес на территории нашей родины всегда процветал, ведь увидеть ее необъятные просторы и оценить красоту городов мечтают многие гости из-за рубежа. Если вашим призванием оказалось животноводство, вы также можете получить прибыль от туристического сегмента, сделав своими руками модный ретро-транспорт.

Предлагать свои услуги туристам не придется. Как только они увидят роскошную карету или романтичную деревенскую повозку с лошадью и кучером, не будет отбоя от желающих прокатиться.

Приобрести элементы для постройки кареты можно в строительных магазинах любого города и поселка. Помните, ключ успеху заключается в упорстве. Удачи вам!

Скотоводческое хозяйство . В XVl-XVll веках главной отраслью хозяйства казахов было кочевое и полукочевое скотоводство, при котором наиболее продуктивно использовались пастбища. Все пастбища делились по сезону на четыре типа: зимние (кыстау), весенние (коктеу), летние (жайлау), осенние (кузеу).

Для занятия полукочевым скотоводством были благоприятные солончаковые, пустынные, полупустынные и полынные степи. Это полуостров Мангистау, плато Устюрт, Прикаспийская низменность, горы Мугоджары, Большие и Малые барсуки, Приаральские Каракумы, Тургайские степи, Бетпак Дала, Мойынкумы и Кызылкумы.

Зимнее кочевье. Очень удобными были зимние пастбища в Кызылкумах. Аулы, которые зимовали в Кызылкумах поили скот из глубоких колодцев у каждого аула был колодец, принадлежащий только ему. Откочевывая с зимовки колодец закрывали кошмой и оставляли свой родовой знак. Кочевые аулы Кызылкумов в основном выращивали каракульских овец и одногорбых верблюдов. Для кочующих аулов основную опасность представлял джут - массовый падеж скота. Он обычно начинался, когда заканчивались запасы кормов, во время суровой зимы, сильных снегопадов или гололедицы. Во время джута среди скота распространялись заразные болезни: у коз-кебенек, у овец-топалан, у коров-карасан, у лошадей - жамандат, манка. Все эти болезни на русском языке назывались «сибирской язвой».

Весеннее кочевье совпадало со временем окота. Дневная перекочевка в это время не превышало 8-10 километров. Было необходимо регулярно поить и кормить молодняк. Весной проводили первую стрижу скота. У овец и коз стригли шерсть, у лошадей-кыл (гриву и хвост), у верблюдов шуда (лишняя шерсть). Перекочевывать на жайлау начинали после того, как окрепнет молодняк, обычно в начале мая. Перед кочевкой на жайлау массивные, большие грузы закапывали в землю.

Летнее кочевье. Жайлау служили богатые травой пастбища с источниками чистой воды, находившиеся между полынными степями и горами. Здесь аулы находились обычно полтора-два месяца. На жайлау доили кобылиц и приготавливали кумыса. Главная задача пастухов было правильно откормить скот, отчего напрямую зависело сохранение поголовья в зимнее время. К концу июля промывали шерсть у ягнят, прогоняя их вплавь через речку или пруд. Такое купание называлось «тогыту». Затем наступало время стрижки ягнят - «козы кузем». Из шерсти катали кошмы. В этом принимали участие все женщины аула независимо от возраста. На жайлау проводили праздники, справляли свадьбы, устраивали поминки. Праздник, связанный с началом сезона доения кобыл, назывался кымыз мурындык.

Осеннее кочевье. На кузеу перекочевывали с наступлением холодов. Впервые дни кочевки двигались медленно, чтобы скот мог хорошо кормиться. Аулы двигались группами, вереницей одна за другой. Осенняя перекочевка была тяжелой: с собой везли заготовленные на зиму продукты питания, кошмы, зимнюю одежду и другие вещи домашнего обихода. Обычно аулы к перекочевке на зимовки начинали готовиться в конце октября, после выпадения снега и появления ледяного покрова на реках и озерах.

Земледельческое хозяйство. Во время создания Казахского ханства очаги тридиционного земледелия переживали особенно бурное развитие.Бедняки, не имевшие скота для кочевания, вынуждены были заниматься земледелием. Они назывались жатаки (буквально) «лежащий». Поймы рек Сырдарьия, Арыс, Чу, Талас и Или были районами поливного земледелия. Здесь строились каналы арыки, пруды, сооружались искусственные дамбы и озера. Население занималось бахчеводством и садоводством. Земледелие было хорошо развито у подножия гор Каратау и Улытай, в долине Иртыша и на берегах озера Зайсан. Сеяли пшеницу, ячмень, просто и овес. На юге выращивали рис и фрукты. Для хранения зерна рыли специальные ямы - «ура». Для предохранения зерна от отсырения его обжигали. Хлеб пекли в казанах, сковородах, печах. На масле пекли бауырсаки и шелпек–тонкие лепешки. Для кочевников особо ценным продуктом питания было просо, так оно долго хранилось и не портилось.

Налоги и повинности. Рядовые скотоводы и земледельцы ежегодно обязаны были отдавать двадцатую часть своего имущества в виде скота, продовольствия и т.д. Распространенной формой господства кочевой знати над оседло–земледельческим населением был сойургал –феодальное пожалование земли за несение службы.Скотоводы платили налоги зякет, согум, сыбага, земледельцы и ремесленники–ушур, тагар, баж, харадж. Зяке т (зякят) – обязательный ежегодный налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама. Согум - налог в виде подношения мясом, который производился осенью. Сыбага это часть согыма, которую приберегали до приезда почетных гостей либо передавали через посыльного уважаемым людям со специальным приветствием.

Ушур это вид налога, взимавшийся с оседлого земледельческого населения тюркских народов в размере от 5 % до 10%. Тагар-налог, взимавшийся с населения для обеспечения войск продовольствием, Баж - налоговый сбор с караванов. Передача родственникам, потерявшим скот вследствие джута или других природных бедствий, части скота называлась«жылу». Отдача скота богатыми людьми на выпас рядовым кочевникам назывался «саун».

Состояние городов. Сыгнак. Город Сыгнак в Присырдарье был расположен на границе с кочевой степью. Он сыграл огромную роль в истории казахского народа. Город переходил из рук в руки во времена непрерывных войн между Узбекским и Казахским ханствами. В период правления хана Касыма в конце XVI он стал ханской ставкой - ордой. Сыгнак был важным центром оседлости, развитого земледелия.

Туркестан (Йасы). Во второй половине XVII века Туркестан был присоединен к Казахскому ханству. Превратившись в столицу Казахского ханства, он оказывал большое влияние на развитие экономики. Караванные пути с Востока и Запада пролегали через Туркестан. При хане Есиме Туркестан был его ставкой. В нем было построено много мавзолеев, бань, мечетей, купольных мазаров. Здесь похоронены Рабига-Бегим, хан Жолбарыс и хан Есим. Жители города наряду с торговлей и ремеслами занимались земледелием. Мавзолей Ходжа Ахмеда Йасауи стал святым местом паломничества мусульман.

Сауран. За овладение Саураном между Узбекским и Казахским ханствами кровопролитные войны длились около 100 лет. В XVI веке он окончательно вошел в состав Казахского ханства. Основными причинами заинтересованности сторон в захвате Саурана были такие факторы, как: а) Сауран находился на выгодном торговом пути; б) в зоне Саурана было хорошо развиты земледелие, садоводство и бахчеводство. В период правления хана Тауекела он превратился в неприступную крепость, крупный торговый центр, который оказывал важное влияние на развитие экономики.

Сайрам . В XVI-XVII веках он играл значительную роль в общественной и социально-экономической жизни Казахского ханства, был важным торговым и хозяйственным центром Южного Казахстана. Город быстро развивался и рос. Как и другие города, в войнах с Узбекским ханством переходил из рук в руки. Наконец после внушительных побед Казахского ханства Сайрам был превращен в сильную крепость. Отсюда наносились удары по врагам. Однако в конце XVI века Сайрам подвергся нашествию джунгар, что привело к разорению его экономики и упадку жизни в самом городе.

Отрар (Фараб) - один из среднеазиатских крупных городов средневековья. В исторических письменных источниках он был известен с VIII века под названием Тарбанд (Трабан). Его также называли Турарбанд, Турар, Фараб. В V-XV веках город являлся центром торговли с кочевыми племенами. Отрар находился на торговом пути из Ирана, Средней Азии в Сибирь, Монголию и Китай. После монгольского нашествия в 1219 году, когда город был разрушен, Отрар возродился и просуществовал до XVII века. При правлении ханов Белой Орды, особенно при хане Ерзене, в Отраре было построено множество мечетей и медресе. Вблизи Отрара расположен мавзолей Арыстан-Баба, духовного наставника Йасауи. Он считается священным местом паломничества мусульман.

Общая характеристика итальянского искусства эпохи Возрождения

Реформы Джотто и их влияние на дальнейшее развитие монументальной живописи Италии

Раннее Возрождение Италии. Архитектура. Филиппо Брунеллески, Леона Баттисты Альберти

Скульптура раннего Возрождения. Донателло

Развитие ренессансного рельефа и круглой пластики в творчестве Лоренцо Гиберти, Якопо делла Кверчи, Андреа Вероккио.

Творчество Томмазо Мазаччо

Творчество флорентийских художников 15 в. Паоло Учелло, Беноццо Гоццоли, фра Беато Анжелико, Филиппо Липпи

Творчество Пьеро делла Франческа

Творчество Сандро Боттичелли

Творчество Андреа Мантеньи

Архитектура. Творчество Донато Браманте и Андреа Палладио

Леонардо да Винчи. Станковая и монументальная живопись, рисунки, работа в области скульптуры и архитектуры

Мадонны Рафаэля, эволюция образа. Портретное творчество

Монументальная живопись Рафаэля

Скульптура Микеланджело ("Пьета", "Давид", гробница Юлия II)

Капелла Медичи. Скульптура, интерьер

Монументальная живопись Микеланджело

Архитектурные работы. Поздний период творчества Микеланджело

Особенности венецианской школы живописи. Раннее Возрождение. Джованни Беллини, Антонио да Мессина, ВиттореКарпаччо

Творчество Джорджоне

Творчество Тициана

Творчество Паоло Веронезе

Творчество Якопо Тинторетто

Особенности развития искусства Северного Возрождения. Отличие от Италии

Творчество Яна ван Эйка

Реализм и фантастика в творчестве Иеронима Босха

Образ природы в искусстве Питера Брейгеля Старшего

Крестьянская тема в творчестве Брейгеля

Альбрехт Дюрер - ведущий представитель немецкого Возрождения. Живопись Дюрера

Графика Дюрера

Творчество Матиаса.Грюневальда

Живопись и графика Ганса.Гольбена Младшего

Творчество Лукаса Кранаха Старшего

Особенности искусства Франции эпохи Возрождения

Значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития европейской культуры

Западно-европейское искусство хyii - хyiii веков

CUII века.

Общая характеристика исторического развития стран Западной Европы. Кризис феодализма и развитие капиталистических отношений. Сложение крупных централизованных государств. Ранние буржуазные революции (Голландия, Англия). Появление и развитие национальных школ в искусстве. Разнообразие художественных стилей и направлений в искусстве XYII века - барокко, классицизм и реализм. Зарождение барокко в Италии и его распостранение в других странах Западной Европы. Связь барокко с феодально-католической реакцией и придворной культурой. Реалистическое искусство XYII века как проявление демократических тенденций в художественной культуре эпохи. Особенности реализма XYII века. Сложение системы самостоятельных жанров в живописи. Значение реалистического искусства этого периода для дальнейшего развития искусства. Классицизм XYIII века, его реалистическая основа.

Искусство Италии. Италия в конце XYI - XYII века. Экономический упадок, политическая раздробленность и испанское владычество. Формирование и развитие искусства барокко, его характерные особенности. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозным масштабам и декоративному единству. Синтез искусств в барокко. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность и живописность, усиление иррациональных элементов, стремление к иллюзии пространства. Монументальная и декоративная скульптура, стремление к материальной конкретности, использование реалистических изобразительных средств. Господство "высокого" искусства, мифологической и религиозной тематики. Ведущая роль Рима в формировании и распостранении искусства барокко.

Архитектура барокко. Джакомо делла Порта. (фасад церкви Иль Джезу как первый образец барочного фасада.) Франческо Борромини (церковь Сан Карло в Риме). Карло Мадерна. Изменение плана собора св.Петра. Развитие архитектуры виллы и парка (Палаццо Барберини в Риме, вилла д"Эсте в Тиволи).

Лоренцо Бернини (1598-1680) - крупнейший мастер итальянского барокко, многогранность его творчества. Ансамбль площади и собора св.Петра в Риме, Архитетурно-декоративные работы Бернини (сень под куполом собора св.Петра, кафедра св.Петра, Королевская лестница в Ватикане, фонтаны). Скульптура Бернини. Динамичное движение масс и эмоциональность образов. Стремление к торжественности и грандиозности. Принцип живописности в скульптуре, новое понимание материала. "Давид", "Аполлон и Дафна", "Экстаз св.Терезы". Бернини - родоначальник барочного скульптурного портрета (Людовик XIY). Соединение реалистических и барочных черт в портретах Бернини (кардинал Боргезе).

Живопись раннего барокко. Болонская академия братьев Карраччи. Идеалистическое истолкование художественного наследия искусства античности и Высокого Возрождения. Академическое направление в итальянском искусстве XYII века. Эклектичность как основа творческого метода академистов. Стремление к декоративности, идеализация образов. Творчество Аннибало Карраччи (монументальная и станковая живопись) и художников его круга (Гвидо Рени, Гверчино). Ро/спись галереи дворца Фарнезе и ее место в развитии монументально-декоративной живописи. Аннибале Карраччи и развитие идеализированного классического пейзажа. Монументально-декоративная живопись барокко (Пьетро да Картона, Гаули, Поццо). Особенности перспективного построения, иллюзия пространства, динамичность композиции, усиление живописных тенденций в плафонной живописи

Микеланджело да Караваджо (1573-1610) - глава реалистического направления в итальянской живописи XYII века. Демократические тенденции в творчестве Караваджо. Особенности живописной системы Караваджо, его отношение к свету. Жанровые произведения и натюрморт (²Вакх², "Юноша с лютней", "Корзина с фруктами"). Реалистическая трактовка религиозных сюжетов, обращение к народным типам ("Гадалка", "Призвание апостола Матфея", "Обращение Савла", "Успение Марии", "Распятие апостола Петра", "Положение в гроб"). Значение творчества Караваджо для европейского искусства XYII века.

Искусство Фландрии. Нидерландская революция CUII века и раздел Нидерландов. Подчинение Фландрии испанскому абсолютизму,Распостронение стиля барокко во Фландрии. Особенности фламандского искусства: сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций, устойчивость местных реалистических народных традиций.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – глава фламандской школы живописи. Национальные истоки, высокий гуманизм и жизнерадостный характер его творчества. Разносторонний характер его деятельности. Рубенс – художник, гуманист, дипломат. Основные этапы развития его искусства, Реалистические и барочные черты в работах Рубенса. (“Персей и Андромеда”, “Похищение дочерей Левкиппа”, ”Пьяный Силен”, ”Вакханалия” и др.) Методы работы, роль мастерской Рубенса. Историческая живопись Рубенса, серия картин “История Марии Медичи”, монументально-декоративный характер работ и реалистическая полнокровность образов. Стремление выразить несокрушимость жизненных сил природы в пейзажах, сценах охоты (”Охота на кабана”, ”Пейзаж с радугой”). Значение пейзажей Рубенса в развитии реалистического пейзажа. Жанровые сюжеты в позднем творчестве Рубенса. Портреты Рубенса (“Автопортрет с Изабеллой Брандт”, “Соломенная шляпка”,”Портрет Елены Фурман с детьми”, ”Шубка”, ”Камеристка”, автопортреты, Парадные портреты). Роль Рубенса в формировании фламандской национальной школы живописи, Значение творчества Рубенса для мирового искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – мастер парадного аристократического портрета. Художественные особенности этого жанра. Рисунки и офорты художника. Влияние искусства Ван Дейка на формирование английской национальной школы живописи и на дальнейшее развитие европейского портрета.

Якоб Иорданс (1593-1678). Реалистический характер, народные истоки, демократизм сюжетов и типажей, Жанровая трактовка религиозных и мифологических сюжетов. Барочные тенденции в творчестве Иорданса, особенности композиционного и колористического решения его работ -“Сатир в гостях у крестьянина”, “Бобовый король”, “Король пьет”, “Четыре евангелиста”, “Воспитание Юпитера”, “Одисей в пещере Полифема”, “Поклонение пастухов” и др.

Адриан Броувер /Брауэр/ (1608-1638) и его значение в развитии жанровой живописи CUII века. Связь искусства Броувера с голландской школой. Бытовые сюжеты, их острота, психологической выразительности образов. Новаторство пейзажей Броувера.

Франс Снейдерс (1579-1657) – крупнейший мастер европейского натюрморта. Реалистические основы его творчества, декоративный характер, колористическое богатство, своеобразие композиции его работ. ²Лавки²Снейдерса.

Искусство Голландии. Особенности социально-экономического развития Голландии, победа нидерландской революции в северных штатах и образование буржуазной республики, Кальвинизм и его роль в голландской культуре, отсутствие предпосылок для развития придворного и церковного искусства. Демократизация голландской культуры первой половины CUII века, преобладающее значение в ней станковой живописи. Реалистический характер и жанровое многообразие голландской живописи (портрет, жанр, пейзаж, интерьер, натюрморт). Развитие изобразительных средств живописи, передача свето-воздушной среды, света и материальности предметного мира. Значение рисунка и офорта в творчестве голландских художников. Особое место голландской живописи в европейском искусстве CUII века.

Франс Хальс /Гальс/ (ок.1580-1666) – крупнейший мастер реалистического портрета. Новаторство Хальса в области группового портрета и эволюция группового портрета в творчестве Хальса (“Групповой портрет стрелков роты св.Георгия”, “Групповой портрет стрелков роты св.Адриана”, “Регенты госпиталя св.Елизаветы”, “Регентши приюта престарелых”), демократизм народных портретов и полуфигурных жанровых композиций (“Цыганка”, “Мальчик с лютней”, “Шут”, “Мулат”, “Рыбак, играющий на скрипке” и др. Характерные особенности портретов Хальса. Живописные приемы Хальса. Значение творчества Хальса для развития голландского портрета.

Рембрандт ван Рейн (1606-1669) – крупнейший мастер голландского искусства CUII века и великий художник-реалист западно-европейского искусства. Демократическая направленность творчества Рембрандта, психологизм образов. Основные этапы творчества. Ранний период: влияние барокко и живописной системы Караваджо. Портреты и мифологические композиции 1630-х годов (“Урок анатомии доктора Тульпа”, “Автоппортрет с Саскией на коленях”, портрет Саскии, “Флора”, “Жертвоприношении Авраама”, “Похищение Ганимеда” , “Даная” и др.) Художественный метод Рембрандта. “Ночной дозор”. 1640-е годы: разрыв художника с буржуазной средой и поиск нового героя, интерес к философским и психологическим проблемам (“Давид и Ионафан”, “Святое семейство”).1650-1660-е годы – поздний период творчества – психологическая глубина образов, глубокий жизненный смысл. Особенности живописной системы Рембрандта, интенсивность и эмоциональная насыщенность колорита, выразительность и красота живописной фактуры. Поздние портреты (“Старушка”, “Портрет старика в красном”, “Портрет жены брата”, “Читающий Титус”, портреты Хендрикье Стеффельс) и картины на библейские темы (“Давид и Урия”, “Аман, Эсфирь и Артоксеркс” и др.) Морально-этическая проблематика в позднем шедевре мастера “Блудный сын”. Рисунки и офорты Рембрандта. Значение художественного наследия Рембрандта.

Ян Вермеер Дельфтский (1632-1675). Созерцательность и лиризм его образов, тонкая передача оттенков настроения, живописные приемы, мастерство в передаче света и фактуры материалов, особенности композиций и пространвтенных построений. Жанровые картины, портреты, пейзажи Вермеера,

“Малые голландцы”. Камерный характер их творчества, небольшой размер картин, тонкость письма, выразительность малых деталей, красота световых и цветовых нюансов, ощущение уюта, единения людей в пейзажной среде или интерьере. Эволюция жанровой живописи. Адриан ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра. Влияние творчества Броувера на ранние произведения Остаде (“Драка”). Добродушный юмор, поэтичная созерцательность, идеализация крестьянской жизни в поздний период творчества (“Деревенский кабачок”, “Деревенские музыканты”, “В мастерской художника”), Ян Стен (1626-1679), повествовательные, сатирические и морализующие тенденции в его творчестве. Жанровые произведения Питера де Хоха, Герарда Терборха, Габриэля Метсю, Карела Фабрициуса.

Голландский пейзаж. Особенности композиции и тональности голландского пейзажа, Ян ван Гойен. Сочетание реалистических и романтических тенденций в творчестве Якоба Рейсдаля (1628-1682). Эмоциональная насыщенность его пейзажей (“Вид деревни Эгмонд”, “Лесное болото”, “Еврейское кладбище”). Мейндерт Гоббема (“Аллея в Миддельхарнисе”, “Лес”, “Водяная мельница”), Пауль Поттер – создатель голландского анималистического жанра.

Голландский натюрморт. Развитие жанра, изображение мира вещей в их связи с жизнью человека, разработка тонально единой композиции в наттюрморте первой половины CUII века (“Завтраки” Питера Клааса, Виллема Хеды). “Десерты” и аллегорические натюрморты второй половины (Абрахам ван Бейерен, Виллем Кальф).

Значение голландского искусства CUII века на развитие реалистического искусства Западной Европы.

Искусство Испании. Особенности исторического развития Испании. Испанский монархизм и католическая церковь. Общая характеристика испанского искусства CUII века. Расцвет испанской живописи, влияние на нее искусства итальянского барокко. Народные истоки и демократизм творчества крупнейших испанских художников.