Судьба гения… Почему академик Андрей Сахаров стал диссидентским тараном?… «Аскет» под каблуком у «Лисы»…. Лекарственные растения леса

Однажды в лесу Куртатинского ущелья я обнаружила под могучими соснами красные поляны, на которых росли многочисленные лесные ягоды. Над кустами стоял густой настой ягодного аромата. Лес был заросший, овражистый, совсем не похожий на чистенькие молодые сосняки. У дороги росла крапива в рост человека и, наверное, здесь редко бывали сборщики ягод.

Стоило пройти крапиву, как сразу начинались малинники, перевитые хмелем, вперемежку с кустами ежевики. В лесу не было даже тропинки. Только с прошлого года сохранились в зеленой массе просеки, проделанные каким-то любителем ягод. Малина созревает постепенно: начинает спеть в предгорьях и заканчивает у голубых ледников.

Ягода малина самая любимая в народе. И не только потому, что зимой, почувствовав хрипоту в горле, мы открываем банку с малиновым вареньем. Малина красивая, вкусная, ароматная. Такие лесные ягоды, как дикая малина, говорят, вкуснее и целебнее.

В лесу можно встретить чаще ежевику, чем малину, ведь они родственники и растут поэтому вместе. Когда идешь по лесу, по солнечным опушкам, по сырым оврагам, все время встречаешь кусты малины вперемежку с ежевикой. Но порой они любят разъединяться, растут островками. Островок малины, островок ежевики. Заполнили эти ягоды леса и поля. На равнине кусты их низкорослые, а ягоды не такие крупные.

![]()

Другое дело в лесу. Здесь кусты ежевики тянутся к свету, цепляются за деревья, за кустарники и достигают порой до двух метров. Поэтому некоторые называют полевую ягоду ежевикой, лесную - ажиной. Но правильное название у них одно - ежевика.

Уже в середине июля начинают краснеть ягоды ежевики, потом наливаются серебристой чернотой. Первые лесные ягоды - кисловатые. А уже в конце июля и в начале августа несут ее корзинками из леса.

Целебны ягоды ежевики, листья и стебли, которые заваривают, как чай. Ягоды сушат. Хороша она в компотах. Но особенно вкусно ежевичное варенье. Оно не уступает малиновому. Ягоды ее спеют быстро. Через день уже можно навещать старые места. Опытные сборщики ягод никогда не спешат: оберут куст сверху, заглянут в середину и обязательно поднимут с земли длинные ежевичные стебли. На них спрятались в густой траве спелые крупные ягоды.

Ты идешь быстро, от куста к кусту, а опытный сборщик не спеша обойдет несколько ежевичников и уже сидит в тени, покуривает сигарету. У него уже корзина полная. И ягоды одна к одной. Лесная ежевика - самая крупная из наших лесных ягод. До революции горцы часто использовали чернику, как краситель. И действительно, соберешь горсть ягод, и все руки будут в черничной краске.

Из черники и брусники готовят варенье, кисели, компоты. Знаменита моченая брусника. Из листьев брусники и черники готовят лечебный чай. Растут эти лесные ягоды вместе под соснами и буками в наших высокогорных лесах. Часто облепят старый перепревший пень. Солнце выглянет из-за вершины, засверкает роса на листьях, и вместе с росой заблестят красненькие, как бусинки, ягоды брусники и матово-сизые - ягоды черники.

Когда еще не поспели их ягоды, различить чернику и бруснику можно по листьям. У брусники листья кожистые, глянцеватые. Плоды собраны в кисти. У черники листья нежнее и крупнее. И ягоды разбросаны по всему кустику.

В августе — в сентябре звонче поют птицы в наших высокогорных лесах. Это значит - поспели черника и брусника.

В начале Куртатинского ущелья, вдоль автомобильной дороги, растут целые заросли бузины. На черные ягоды, собранные в зонтики, мало кто обращает внимание. Порой кто-нибудь из сельчан только вспомнит, как в годы войны они делали из бузины чернила.

Бузина и калина растения одного семейства, вот только ягоды отличаются по цвету, у бузины черные, у калины красные.

Издавна используют целебные свойства коры, цветов, ягод, сока калины.

Любят калину и на селе. В казачьих станицах по Тереку в старину украшали гроздьями калины свадебные столы, пекли пироги, готовили знаменитую томленую кашу. Горцы применяли калину против простуды. Очень вкусен из калины кисель, а когда зимой перемерзнешь на улице - лучше всего согреет чашка горячего чая с калиной.

Один мой товарищ, когда выходит в лес, любит варить из калины компот. Зачерпнет в котелок воды из родника, помнет ягоды калины и кипит, булькает на костре ароматный походный напиток. Особая прелесть - выпить его из железной кружки с кусочком сахара. Дуешь на горячий напиток, пьешь маленькими глоточками и чувствуешь, как приятное тепло разливается по телу.

А если в это время идет моросящий осенний дождь, и ты удобно устроился в шалаше или палатке, конечно, нет счастливей тебя вокруг никого. Холодные капли стучат по палатке, шипят в золе костра. Подбросишь сухих веточек, вспыхнет веселый огонек, начнет лизать закопченные бока котелка с новой порцией калинового напитка.

В походе, если есть у тебя котелок, калина выручит тебя осенью, зимой и весной, пока не засохнут ее ягоды от первых весенних перегревов. Не знаю, какой секрет у калины, но лесные ягоды калины на морозе становятся вкуснее и ароматнее. Трудно обойти куст с горящими, чуть привяленными гроздьями. Стряхнешь снег, подуешь на промерзшие шарики, чтобы растаяли на них невидимые льдинки. Куда девалась горечь, будто не калиновый сок, а какой-то другой незнакомой ягоды.

И ранней весной, когда в лесу уныло от серого цвета, куст калины с не опавшими багряными листьями и ягодами вдруг заставит вспомнить золотую осень, и богатые дары леса.

Растет калина повсеместно в зарослях у рек, на крутых склонах в лесу. И собирать ее надо после первых ноябрьских морозов. Нередко собирают калину и в сентябре. Но вкус не тот: ягоды горчат, кислят и не имеют той сладости, что приходит к ней в ноябре-декабре.

Осенью в лесах Куртатинского ущелья поспевает богатый урожай лесных ягод. Терн, облепиха, шиповник, черемуха, барбарис, боярышник. На склонах хребта, огибающего с северо-востока Верхне-Фиагдонскую котловину, рябиновые заросли. Осенью до поздней зимы краснеют от рябины склоны окрестных гор. Невысокие деревья, усыпанные гроздьями ягод, украшают территорию Хаником-Какадурского рудника.

Много богатства в лесах Куртатинского ущелья, от Дзуарикау до селения Харисджин лесная кладовая к услугам тех, кто знает и любит природу.

В ущельях, образованных притоками реки Фиагдон - Ахсаудон и Циритдон, много ореха-фундука или лещины. За последние годы работники лесного хозяйства провели посадки грецкого ореха. Грецкий орех пока идет на семена, ибо в планах лесничеств создать в лесах Северной Осетии ореховые рощи.

В большом количестве в Куртатинском ущелье растут лесные яблоки и груши. В сентябре-октябре в сухой солнечный день подойдите к дереву и вокруг на земле вы увидите ковер из дозревших плодов. За несколько минут вы наберете полный рюкзак. Из лесных яблок получается хорошее душистое варенье, а спелые сочные груши - превосходный десерт. В лежке эти дары леса сохраняются всю зиму. Часто весной в лесу можно найти груши, перезимовавшие под снегом и листьями.

Лекарственные растения леса.

Комплект из 32 открыток.

Издательство "Изобразительное искусство" Москва 1986 год.

Художник А.К.Шипиленко.

Тираж 200 000 экземпляров.

Цена 1рубль 02 копейки.

По запасам леса Советский Союз занимает первое место в мире. В нашей

стране сосредоточено около 1/3 мировых лесных запасов более 1 миллиарда

гектаров, что составляет около 50% территории СССР. Чрезвычайно

разнообразны лесные ландшафты нашей Родины. Здесь и вековая тайга, и

величественные хвойно-широколиственные леса, и светлые березовые колки, и могучие дубравы.

Растительный

мир очень богат, и практически все его представители обладают лечебными

свойствами, являются, как их принято называть, лекарственными

растениями. Вот почему лес по праву можно назвать лесной зеленой

аптекой. Лечение целебными травами имеет давние традиции. От истоков

медицины и до наших дней люди использовали множество разнообразных

методов и средств лечения. По мере совершенствовани я медицинских

знаний во врачебной практике появляются все новые и новые лечебные

средства, но только фитотерапия (лечение растениями), зародившаяся в

глубокой древности, сохранилась в арсенале лечебных средств вплоть до

наших дней.

Свойства многих лекарственных растений были известны еще

нашим предкам — славянам. В «Изборнике Святослава» (1073) — этом

замечательном памятнике древнерусской культуры —дано описание

лекарственных растений, применявшихся на Руси. Сборщиков этих растений

исстари называли травниками. Так же или лечебниками называли описания

этих растений, которые они составляли. Особенно много рукописных

лечебников появилось в середине XVII века, когда был создан специальный

Аптекарский приказ, ведавший снабжением лекарственными травами царского

двора и армии. Значение этих рукописей невозможно переоценить: они

помогли сохранить многие рецепты народной медицины, донесли до наших

дней лечебные свойства большого числа растений.

Богат и разнообразен

выбор лекарств в «зеленой аптеке», но будьте осторожны: отравление

лекарственными растениями возможно и в настоящее время, если лечиться у

знахарей и заниматься самолечением. Поэтому обращаться в «зеленую

аптеку», так же как в обычную, следует только с рецептом врача, после

точно установленного диагноза болезни. Помните всегда об этом.

Т.Д.Никиточкина.

Фотографии в альбоме «Лекарственные растения леса. »Эта нежная травка встречается не очень часто, но

зато очень популярна. В народе ее называют за пряный аромат лесной

мятой, ладанной, духовым цветом.

Душица —- многолетнее травянистое

растение семейства губоцветных. Корневище ветвистое, ползучее,

образующее длинные тонкие придаточные корни. Стебель прямой,

четырехгранный, красноватый, мягковолосистый, ветвистый от основания,

высотой около 50 см. Листья супротивные, черешковые, продолговато-яйцевидные,

цельнокрайние. Мелкие пурпуровые цветки вырастают в пазухах яйцевидных

прицветников того же цвета и образуют густую кисть. Цветет в июне —

августе.

Душица имеет обширный ареал распространения по всей

европейской части Союза, кроме Крайнего Севера, на юге Сибири, на

Кавказе, в Средней Азии и Закавказье. Она растет на лесных полянах и

опушках, на сухих открытых лугах, холмах, между кустарниками.

Собирают траву так: ее срезают, связывают в пучки и быстро сушат.

Душица

пользуется большой и давней популярностью в народной медицине. Ее

применяют при бессоннице, заболеваниях печени, желудка, простудах,

различных женских болезнях. Это прекрасное отхаркивающее средство. Трава

входит в сбор для полоскания горла, успокаивает кашель, а также

применяется для ванн при рахите и золотухе у детей. Душица является

народным средством для борьбы с молью. Эфирное масло душицы используют в

парфюмерной промышленности.

Малина — полукустарник высотой до 1,5—-2 м, с

прямостоячими одно-двулетними побегами, покрытыми шипами и опушением,

семейства розоцветных. Листья малины тройчатые, снизу беловойлочные.

Плоды сборные костянки, шаровидно-овальные, малиново-красной окраски, сладкие, ароматные. Цветет в июне— июле, плодоносит в конце июля — августе.

На

территории СССР малина распространена повсеместно в смешанных и

хвойных лесах, между кустарниками на вырубках, полянах, опушках, в

оврагах, по берегам рек и ручьев. Собирают зрелые плоды малины,

раскладывают на решете слоем 1-—2 плода на солнце для завяливания, а

затем сушат в специальной сушилке или нежаркой печи.

Свежие ягоды

хорошо утоляют жажду и улучшают пищеварение. В Древней Руси по утрам

пили взварец, приготовленный из плодов малины и клюквы. Малину часто

используют в диетическом питании, особенно детском. Издавна известно

потогонное и жаропонижающее действие малины, которое зависит в основном

от содержания в ягодах салициловой кислоты. Чай из сухих ягод —

прекрасное средство против простудных заболеваний.

Ягоды употребляют в

народной медицине для улучшения пищеварения, при цинге, малокровии,

желудочных болях. Настои и отвары цветков используют наружно при

рожистых воспалениях кожи и при угрях на лице. Сироп из ягод малины

улучшает вкус детских микстур.

Среди кустарников подлеска он самый

долговечный. Нередко встречаются растения в возрасте 300—400 лет.

Заросли можжевельника — это природная лаборатория здорового воздуха.

Один гектар в сутки выделяет до 30 кг фитонцидов, способных очистить от

бактерий воздух большого города.

Можжевельник — вечнозеленый хвойный

кустарник высотой 1—Зм семейства кипарисовых. Ветви прижаты к стволу,

тонкому, в лохмотьях непрочной коры. Покрыт короткими, жесткими,

острыми, как бы заиндевевшими иглами, которые сгруппированы в тройчатые

мутовки. Цветки двудомные, мужские и женские соцветия расположены в

пазухах листьев. Плоды можжевельника называют шишко-ягодами. Поспевают

они на второй год. На одном кусте видны зеленые и черные ягоды. Спелые

ягоды — сочные, сахаристые, с приятным смолистым привкусом.

Растет в подлеске хвойных и хвойно-мелколиственных лесов, часто образует заросли. Встречается в европейской части СССР, Западной Сибири и частично в Восточной Сибири.

Плоды

можжевельника собирают осенью, обычно в конце сентября. Сырье содержит

до 3% эфирного масла, инвертный сахар, смолу, органические кислоты.

Шишко-ягоды — одно из старейших и популярных средств, широко

употребляющихся в виде настоя, отвара, экстракта и порошка при

различных заболеваниях: малярии, чесотке, лишаях, нервных, ревматических

и женских болезнях.

Можжевельник является составной частью мочегонного сбора (чая). Ягоды съедобны, вызывают аппетит и помогают пищеварению.

Зверобоем это растение названо

не зря. Хотя оно и целебно, но ядовито, даже сено из зверобоя вызывает

на коже скота болезненные язвы. Народное название этого древнейшего

лекарственного растения — хворобой, заячья кровь, кровец. Люди верили,

что он обладает волшебной силой и вывешивали пучок травы за дверь для

отпугивания диких зверей. Отсюда произошло название «зверобой».

Зверобой— корневищный многолетник 50—70 см высотой семейства зверобойных. Голый стебель покрыт мелкими продолговато-яйцевидными

листьями с просвечивающими на свет точками, как бы продырявленными.

Золотисто-желтые пятилепестные цветки собраны в щитовидное или

широкометельчатое соцветие.

Цветет растение с июня до осени.

Широко распространено в лесной и лесостепной зонах. Растет на полянах,

вдоль опушек, на вырубках, в дубравах, березовых рощах.

Траву собирают в пору цветения. Срезают только верхушки побегов вместе с цветами. Сырье сушат на чердаке или в остывшей печи.

Средством

от 99 болезней величают зверобой в народе или лекарством от всех

недугов. У него сложный химический состав. Он обладает противомикробным

действием. Зверобой целебен в свежем и сухом виде, без него не обходится

ни одна смесь лекарственных трав. Он является ценным сырьем для

получения иманина— сильного ранозаживляющего средства. Готовят из травы

зверобойное масло, применяемое для компрессов при лечении ран, язв,

ожогов; в небольших дозах это масло применяют внутрь при лечении язвы и

гастрита. Свежую траву зверобоя растирают и прикладывают при ушибах.

В природе нет естественного продукта, более

богатого витамином С, чем плоды шиповника. Это плоды жизни. Они

защищают от болезней, придают силу, повышают работоспособность. Шиповник— красивый кустарник высотой 1,5—2 м семейства розоцветных, с блестящими краснокоричневыми загнутыми книзу шипами. Листья непарноперистые, с яйцевидными листочками. Розовые или темнокрасные цветки одиночные, ароматные. Плоды — ложные ягоды, оранжево-красные, шаровидной формы. Цветет с мая до конца июля. Плоды созревают в августе — сентябре, оставаясь на ветках до зимы.

Растет

в лесах, кустарниковых зарослях, на речных поймах в европейской части

СССР, Западной Сибири и в некоторых районах Восточной Сибири.

Плоды и

цветки шиповника были в большом почете на Руси. Ими лечили многие

болезни. Настой шиповника давали раненым. Масло шиповника использовали

для лечения ранений головы. От цинги, свирепствовавшей тогда в войсках,

советовали плодами шиповника натирать десны и зубы.

Собирают

шиповник с конца августа и до наступления морозов. Сушат сбор, не

допуская перегрева. Хорошо высушенные ягоды имеют ярко-красный или

темно-красный цвет.

Готовые препараты, настои и чаи из шиповника

благодаря комплексу витаминов очень полезны при атеросклерозе,

малокровии, истощении организма различными заболеваниями

Калган, завязный корень, узик, дубровка, могущник, шептуха — много названий у этого растения.

Лапчатка—

небольшое, 15—50 см высотой, многолетнее травянистое растение семейства

розоцветных. Стеблевые листья сидячие, тройчатые, с двумя крупными

прилистниками, от чего весь лист кажется пятипальчатым. Цветки

правильные, одиночные, на длинных тонких цветоножках, четырехлепестные, золотисто-желтые, при основании с красным пятнышком. Цветет в мае — июле.

Распространена

почти по всей европейской части СССР. Растет неприхотливо,

преимущественно в разреженных хвойных лесах, на полянах, лугах,

пастбищах.

Корневища толстые и короткие. В них содержится в полтора

раза больше дубильных веществ, чем в дубовой коре. Больше всего их

накапливается в фазу бутонизации. В это время или осенью заготавливают

корневища. Выкапывают, очищают, обмывают и сушат обычным способом. Срок

хранения более трех лет. Растения хотя и хорошо размножаются семенами,

но растут крайне медленно, поэтому при заготовке следует оставлять на

квадратном метре по 3—4 сильного цветущего растения.

Исстари лапчатка

почитается как лекарственное растение. Она используется при воспалениях

и язве желудка. Применяется в качестве вяжущего, кровоостанавлива ющего

и бактерицидного средства. Настоями лечат расстройства кишечного

тракта. Полощут горло при ангине, рот при стоматите и зубной боли

Береза — быстрорастущее светолюбивое дерево

высотой до 25 м семейства березовых. Род берез содержит 120 видов.

Наиболее распространенная береза бородавчатая живет до 100—150 лет.

Белая кора гладкая, тонкая, легко отслаивающаяся. Листья очередные,

плотные, почти ромбические, заостренные. Листья и веточки усеяны

смолистыми железами, душистые. Цветут березы в апреле — мае. Цветки

собраны в сережки.

Береза растет почти повсеместно — от границ тундры

до Крыма и Кавказа, образуя местами леса, которые в народе называют

березовыми рощами. Береза— единственное дерево, обладающее белоснежной

корой, окрашиваемой в белый цвет особым красящим веществом бетулином.

Береза дает целый ряд лекарственных продуктов: березовые почки, молодые листья, березовый сок, березовый деготь и уголь.

Собирают

почки до набухания и раскрытия почечных чешуй на вырубках в лесхозах

вместе с ветками, которые сушат на холоде. Высушенные почки

обмолачивают.

Березовые почки целебны от многих болезней, настои их

применяют как желчегонное, а отварами лечат застарелые раны и экземы.

Ранней весной береза щедра на сладкий, несравненный по вкусу прозрачный

сок. Его пьют как витаминное средство. При сухой перегонке дерева

получают деготь и уголь. Деготь употребляют как наружное

дезинфицирующее средство. Уголь в виде порошка или таблеток «Карболен» —

при метеоризме. В народной медицине листья березы употребляют от

нарывов, прикладывая их наружной стороной к больному месту, а внутренней

стороной — при порезах.

Солнечное дерево. Кажется, в самих отливающих

медью стволах запрятано солнце. Ведь даже в ненастный день излучают они

тепло и свет. Дерево это слывет в народе жемчужиной северного леса. Это

вечнозеленое хвойное дерево высотой до 40 м, с прямым стволом,

конусовидной или округлой кроной. Хвоя длинная, ярко-зеленого или

сизозеленого цвета. Расположена попарно. Цветет в июне. Семена

созревают в шишках на второй-третий год.

Произрастает почти по всей

территории Советского Союза. Каждое пятое дерево наших лесов — сосна.

Сосна— одно из древнейших лекарственных растений, и упоминание о ней

можно найти в самых старых, сохранившихся до наших дней рецептах.

Славяне порошком из высушенного сока сосны засыпали раны, дегтем

пытались сводить лишаи и экземы. Противоцинготные свойства сосны

испокон веков были известны морякам.

В медицине используют сосновые

почки, хвою. Сосновые почки ароматичны, содержат смолу, эфирное масло,

скипидар, крахмал, минеральные соли, дубильные и другие вещества.

Сосновый деготь, скипидар, канифоль, терпентиновое масло получают из

смолы дерева — живицы.

Сосновые почки собирают ранней весной, когда

они находятся в стадии набухания. Хвою собирают круглый год, срезая

концы веток (лапки) длиной 15—20 см.

Сосновые почки в виде отвара,

настоя и настойки применяют как отхаркивающее и дезинфицирующее

средство. Из хвои готовят витаминизированн

Ый настой. Заводским путем хвою перерабатывают в хвойную хлорофилло-карот иновую пасту для лечения кожных заболеваний.

Это многолетнее споровое

травянистое растение 30—60 см высотой семейства многоножковых, с мощным,

толстым косо растущим бурым корневищем. Листья перисто-сложные

Крупные, длиной в метр и более, густо покрыты буроватыми чешуйками.

Молодые листья завернуты подобно раковине улитки. На нижней стороне

листьев к концу лета развиваются спорангии, собранные в округлые сорусы,

расположенные в два рядка по бокам средней жилки. Растение

размножается спорами.

Распространено в европейской части СССР, на

Дальнем Востоке, Кавказе, Алтае, Тянь-Шане и в Саянах, растет в сырых и

тенистых лесах. Природные запасы его быстро сокращаются.

О

лекарственных свойствах папоротника знали давно. Древние греки и римляне

считали его лекарственным растением. О нем упоминается в сочинениях

Диоскорида и Плиния. Однако в средние века папоротник был забыт. В наше

время из корневища папоротника готовят лекарственные препараты.

Собирают

корневища осенью, в сентябре — октябре, или ранней весной. Очищают от

корешков, чешуи и сухих остатков, быстро просушивают в тени, не

разрезая. Сырье хранится не более года. Полноценные, свежие корневища

имеют на изломе зеленую окраску.

Препараты из корневища папоротника

применяют против ленточных глистов. Применяют их только по назначению

врача, так как они ядовиты. В народной медицине настой корневища

употребляют для ванн при различных заболеваниях.

Кустики розги не очень приметны летом, но как бы заново

расцветают осенью. Чем меньше остается листьев на деревьях, чем больше

тускнеет трава, тем ярче и красивее кажется золотарник, или, как его в

народе метко окрестили, золотая розга.

Золотая розга — многолетнее

растение с прямостоячим стеблем до 1 м высотой, на котором находятся

ланцетовидные листья, семейства сложноцветных. Стебли заканчиваются

прямой кистью золотисто-желтых цветных корзинок, поддерживаемых

многорядной обверткой. На беспленчатом цветоложе — одни только желтые

цветки, в середине обоеполые, трубчатые; крайние — пестичные, язычковые.

Плоды — семянки, Цветет с июля по октябрь.

Распространена в лесной и лесостепной зонах. Встречается в изобилии в лесах на солнечных вырубках, на склонах и по оврагам.

Собирают

траву в период цветения. Срезают до половины стебля, сушат в пучках.

Сырье обладает вяжущим вкусом, содержит дубильные вещества, сапонины,

немного эфирного масла, алкалоиды, горечи и иверцитрин.

В старинном

травнике о золотарнике обыкновенном сказано: «Имеет запах тонкий, вкус

горьковатый, силу чистительную, крепительную и раны заживательную...»

Применяется в виде чаев как мочегонное, потогонное, отхаркивающее и вяжущее средство.

В народной медицине отвар травы применяется при туберкулезе, лечении подагры и как желчегонное. Свежими листьями лечат раны.

Костяника — небольшое многолетнее травянистое растение

семейства розоцветных. Стебель прямостоячий, высотой до 30 см, у

основания дает стелющиеся плети, при помощи которых растение

размножается. Листья тройчатые, на длинных черешках, покрытых, как и

стебель, шиповидными волосками. Цветки белые, в щитовидном соцветии,

распускаются в конце весны. Плоды — красные костянки с сочной мякотью

кислого вкуса, собранные по несколько штук на цветоложе. Костяника

созревает в июле — августе.

Произрастает в лесах умеренной зоны

Северного полушария. В средней полосе СССР особенно часто встречается в

дубравах и в смешанных ельниках, на севере — в разреженных хвойных

лесах.

Ягоды содержат витамин С, много пектиновых веществ,

органические кислоты, минеральные и другие вещества. Костяника известна

как целебная ягода. В народной медицине ее плоды применяют при

малокровии, простудных заболеваниях, подагре, воспалении суставов. Плоды

употребляют свежими, а также сушат в солнечные дни под навесом или на

чердаках, как малину. Сушеные ягоды хранят в сухом месте.

В народной

медицине отвар всего растения с корневищем используют для мытья головы.

Отвар бесплодных побегов принимают при послеродовых кровотечениях,

расстройствах нервной системы, болях в области сердца.

По преданию, древние греки заметили, что это

растение появляется с прилетом ласточек и увядает с их отлетом, и

поэтому назвали его «ласточкиной травой». Это растение еще называют

чистухой, бородавником, желтомолочником.

Чистотел — многолетнее

травянистое растение с коротким полым корневищем и стержневым корнем,

высотой 25—80 см семейства маковых. Листья изящные, глубокоперистые

Раздельные. Цветки ярко-желтые, собранные по 3—8 в простые зонтики.

Плод— стручковая коробочка. В СССР, за исключением Средней Азии, широко

распространен. Растет в тенистых местах, между кустарниками, по оврагам

в лесах; больших зарослей не образует.

Все части растения содержат

остропахучий ядовитый оранжево-желтый млечный сок, из которого выделили

уже 14 различных алкалоидов, каротин и витамин С. Растение и его

алкалоиды обладают бактерицидными свойствами. Собирают всю цветущую

надземную часть растения в мае — июне, быстро и хорошо сушат.

В наше время сырье чистотела употребляют в виде мази при туберкулезе кожи (волчанка).

В

народной медицине отвары травы чистотела применяют при заболеваниях

печени, желчного пузыря, язвенной болезни, а также как болеутоляющее,

слабительное и мочегонное средство. Иногда порошком травы чистотела

присыпают раны и язвы, а также используют при разных кожных

заболеваниях (и для удаления бородавок).

Красавица калина нарядна весной, когда кустарник

осыпан белоснежным кружевом цветов, и поздней осенью, когда среди

лилово-малиновых листьев горят и манят ярко- красные кисти плодов. В

народном фольклоре калина соседствует с рябиной и не уступает ей в

популярности.

Калина — высокий, до 1,5—Зм, ветвистый кустарник

семейства жимолостных с трехлопастными листьями и щитовидными соцветиями

белого цвета. Ее серая кора испещрена продольными трещинами. Плод —

ярко-красная шаровидная костянка с одной плоской косточкой, терпкая и

горькая на вкус. После заморозков горьковатый привкус исчезает. Цветет в

мае—июне, плодоносит в августе—сентябре.

Растет калина в подлеске смешанных и лиственных лесов и долинах рек почти во всех районах СССР.

Первые

указания о лечебном применении калины появились в травниках XVI века.

Ягоды калины тонизируют организм, улучшают работу сердца, полезны при

спазмах сосудов, гипертонии, неврозах, обладают успокаивающим

действием. Их используют как вяжущее и мочегонное средство. В народной

медицине сок и отвар ягод с медом пьют при простудных заболеваниях

верхних дыхательных путей. Лекарственное значение имеет кора. Собирают

ранней весной со стволов и ветвей и сушат на воздухе. Кору калины

применяют как кровоостанавлива ющее и вяжущее средство.

Много добрых слов можно сказать о боярышнике кроваво-красном. Несколько необычное название он получил за окраску своих плодов.

Боярышник

— высокий кустарник, иногда небольшое дерево с колючками до 4 м высоты

семейства розоцветных. Живет свыше 300 лет. Цветки до 1,5 см в диаметре,

белые и розоватые, собраны в щитки. Цветет в мае — июне. Осенью

растение покрывается красными шаровидными плодами с двумя-пятью

косточками.

Встречается в восточных районах европейской части и на

юге Сибири, по опушкам и прогалинам лесов, иногда под пологом леса, в

долинах рек.

Фармацевты готовят из соцветий и плодов препараты, помогающие лечить болезни сердца.

Соцветия

собирают в период цветения. Нельзя собирать после дождя и утром по

росе. Очищают от веточек и сушат в проветриваемых помещениях. В сентябре

заготавливают зрелые плоды и сушат их в печках при 50—60°С. При

правильном хранении целебные свойства плодов сохраняются восемь лет.

Препараты боярышника, настойку и экстракт прописывают при сердечно-сосудистых

заболеваниях. Экстракт боярышника входит в состав известного

комплексного препарата кардиовалена, предназначенного для лечения

сердечно-сосудистых заболеваний.

В народной медицине настой плодов и цветов издавна используется при бессоннице, лихорадке, одышке, сердце-биении, кашле и как успокаивающее при нервном возбуждении.

Бересклет по-особенному декоративен осенью

своей нежно-розовой, палевой и фиолетовой листвой и изящными

красно-черными «сережками» плодов. Это многолетний кустарник высотой

120—180 см семейства бересклетовых. Ветви с частыми черноватыми

бородавками. Листья супротивные, эллиптические, цельные, мелкопильчатые,

с опадающими прилистниками. Цветки красновато-бурые, правильные,

венчик 4—5-лепестковый. Цветет в мае—июне. К осени с его веток свисают

красно-оранжевые круглячки с черным зрачком. Это черные семена, до

половины покрытые ярко- красной чешуей. В народе их называют «сорочьими

очка¬ми». Научное родовое название происходит от греческого «славный»,

«знаменитый», которое дано за целебные свойства некоторых видов

кустарников.

Бересклет распространен в европейской части СССР, на

Кавказе. Растет в редколесье, по опушкам, у рек, в подлеске лиственных,

хвойных или смешанных лесов.

В коре стеблей и особенно корней этого растения содержится гуттаперча в количестве от 8 до 20% от веса сухой коры.

Для лечебных целей используется экстракт коры как слабительное.

Вероника лекарственная — мелкое многолетнее

травянистое растение с ползучими, стелющимися стеблями, покрытыми

яйцевидными пильчатыми и нежнопушистыми листьями, из семейства

норичниковых. Цветки располагаются в пазухах листьев и образуют кисть. У

них четырехраздельная чашечка и четырехзубчатый голубой, иногда

фиолетовый и даже белый венчик и две тычинки. Вероника лекарственная

цветет в июне — июле.Плод — коробочка.

Растет в изобилии в сухих лесах, на лесных полянах и вырубках на солнечных склонах по всей лесной зоне СССР.

Собирают

траву в пору цветения, срезают ножом или серпом у самой земли и

осторожно, быстро сушат, чтобы избежать осыпания цветков и потери

естественной окраски.

Нельзя смешивать эту траву с другими видами

вероники, в частности с вероникой дубравной. Стебли дубравной вероники

восходящие или прямые, опушены лишь по двум граням, цветки разбросаны,

ярко-голубые с темной штриховкой.

Сырье содержит дубильные вещества, горечь, немного эфирного масла. Вероника лекарственная—др евнее

целительное средство от простуды и кашля. Ее отвары действуют как

отхаркивающее и потогонное средство. В смеси с другими травами входит в

состав грудного чая.

В народной медицине чай из вероники лекарственной используют при хронических кожных заболеваниях.

ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ

Черемуха обыкновенная, или кистевая, открывает дивное весеннее цветение деревьев, известное в народе как «зеленый шум». Это дерево или кустарник от 2 до 15 м высотой семейства розоцветных. Ствол и ветки покрыты матовой черно-серой растрескивающейся корой. Белые цветки собраны в густые поникающие кисти с сильным ароматом. Плоды — черные блестящие костянки с одной косточкой, вяжущей и сладкой мякотью.

Лесная красавица, как нередко зовут в народе

черемуху, широко распространена почти по всему Советскому Союзу. Чаще

она растет по берегам и поймам рек, в кустарниках, в еловых и сосновых

мелколиственных и смешанных лесах. Часто культивируется в садах как

декоративное растение.

Давно известна черемуха как лекарственное растение. Применение в медицине имеют плоды, реже кора и цветы черемухи.

Плоды

черемухи применяют внутрь как вяжущее средство при расстройствах

кишечника, заваривая их как чай, отдельно или в смеси с черникой. Из

свежих цветков, перегоняемых с водой, получают «черемуховую воду»,

применяемую при заболеваниях глаз в виде примочек. Заваренные кипятком

листья черемухи применяют в народе при желудочно-кишеч ных болях и

поносах. Лекарственными свойствами обладает и кора черемухи,

считающаяся в народе хорошим мочегонным и потогонным средством. Ее отвар

пьют при ревматизме и подагре. Черемуха —инсектицидное растение с

большим количеством очень активных фитонцидов. Отвар из коры используют

в борьбе с различными насекомыми.

Кто из нас в детстве не ходил за ландышами в лес и у

кого эти прогулки не оставили в душе самые светлые и радостные

воспоминания! Стройные и необыкновенно изящные цветы ландыша известны

всем.

Это многолетнее травянистое растение семейства лилейных 15—20

см высотой с ползучим корневищем. Листья (два, реже три)

продолговато-эллиптические, прикорневые, длинночерешковые. На

стройном дугообразном цветоносном стебле ландыша— однобокая кисть

жемчужных бутонов и нежно-белых поникших шестизубчатых колокольчиков. В

переводе с латинского ландыш означает «лилия долин, цветущая в мае».

После опыления появляются зеленые, а потом красно-оранжевые шаровидные

ягоды. Все растение ландыша ядовито, так как содержит гликозиды

сердечного действия.

Растет в тенистых и лиственных лесах и между

кустарниками почти по всей лесной зоне европейской части СССР до Урала,

на Кавказе и на Дальнем Востоке.

Спутник тенистых лесов ландыш

майский относится к числу растений, лекарственные свойства которых стали

известны людям с древнейших времен и не утратили своего значения в

медицине до настоящего времени.

Препараты из ландыша применяют при

неврозах сердца. В народной медицине издавна применяют ландыш против

водянки, эпилепсии, заболеваний сердца, глазных болезней, от лихорадки.

Эфирное масло ландыша ценится в парфюмерной промышленности.

В мае зацветает медуница, один из лучших

весенних медоносов. Это небольшое многолетнее корневищное растение

высотой 8——10 см семейства бурачниковых. Прикорневые листья

сердцевидные, на длинных черешках. Стеблевые листья мельче, почти

сидячие, более продолговатые. Корневище тонкое, косо ползущее.

Цветоносные стебли шероховато-щетинистые, длиной до 20—25 см, с

большими корневыми чешуями у основания. Цветки на концах стеблей собраны

в соцветия —- завитки, колокольчатые, пятизубчатые. Молодые, только

что раскрытые венчики окрашены в яркий пурпурный цвет, старые блекнут и

становятся синефиолетовыми. Медуница цветет в начале весны. За медовую дань ранней весной это растение и названо медуницей.

Растет

медуница по тенистому чернолесью в дубравах и рощах. Встречается

повсеместно. Собирают траву в пору цветения там, где она растет в

изобилии. Срезают у самой земли, никогда не выдерживают, быстро сушат.

Трава

медуницы содержит дубильные вещества, в ней обнаружены кремниевая и

аскорбиновая кислоты, а также марганец, легко переходящий в отвары.

В

народной медицине используется при заболеваниях дыхательных путей и

воспалении легких. Отварами из этой травы исстари лечили детей от

золотухи.

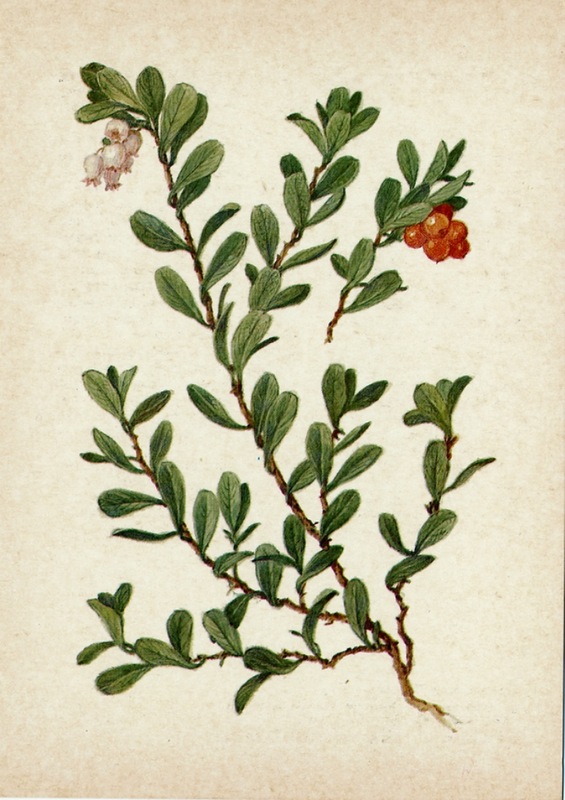

Это растение называют еще «мучницей»,

«медвежьей ягодой», «медвежьим ушком». Опущенные листья толокнянки с

округлыми верхушками действительно напоминают уши зверей.

Толокнянка —

небольшой вечнозеленый кустарничек, напоминающий по внешнему виду

бруснику, семейства вересковых. Стебель стелющийся, ветвистый, листья

напоминают брусничные, но более плотные и темно-зеленые с обеих сторон,

края у них ровные, а у брусники слегка подкручены вниз. Цветки розовые,

собраны в короткие поникающие кисти на концах ветвей. Плоды очень

привлекательны, красные, но совсем невкусные, мучнистые. Цветет в мае—

июне, плоды созревают в июле— сентябре. Толокнянка живет долго,

достигая иногда столетнего возраста.

Растет толокнянка в изреженных

сухих сосновых лесах, на гарях и вырубках, в северной и средней полосах

европейской части СССР, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для

медицинских целей заготавливают листья в два срока: весной, до

цветения, и осенью, с момента созревания плодов до их осыпания.

Заготавливают толокнянку, срезая ножом небольшие облиственные веточки.

Срывать листья с растущих растений нельзя, так как можно выдернуть весь

кустик, а толокнянка возобновляется очень медленно, и заросли быстро

истощаются.

В народной медицине используют как вяжущее средство при

расстройствах пищеварения. Толокнянку широко применяют как

дезинфицирующее, противовоспалительное и мочегонное средство при заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей.

Плауны — древнейшие обитатели нашей планеты.

Когда-то в каменноугольный период, плауны достигали больших размеров.

Сейчас это мелкие травянистые растения, покрывающие почву в сырых

лесах.

Плаун булавовидный — многолетнее вечнозеленое споровое

растение семейства плауновых. У него длинные нерасчлененные стебли,

которые широко расползаются во все стороны по почве в виде зеленых

веревок, вильчато ветвятся и местами укореняются. Стебли густо покрыты

мелкими остроконечными листьями, напоминающими чешую. Спороносные ветки

заканчиваются обычно двумя, реже тремя-четырьмя колосками на длинных

тонких ножках. В июле, когда созревают споры, колоски приобретают желтую

окраску.

Встречается плаун в северной и средней полосах европейской

части СССР, в Сибири, на Дальнем Востоке. Растет в хвойных и смешанных

лесах, по опушкам, в участках, покрытых зелеными мхами.

Медицинское

применение имеют споры, называемые заготовителями ликоподием. Споры

содержат много легкого, жирного, желтоватого масла, плавающего на воде,

которое в огне воспламеняется и взрывается.

Колоски собирают в

конце июля —начале августа, до их полного созревания, обычно рано утром,

по росе, специальными ножницами с припаянной металлической коробкой и

складывают в мешки из плотной ткани. После просушки колосьев споры

отсеивают на тонких ситах.

Споры используют как детскую присыпку при

пролежнях и для обсыпки пилюль. В народной медицине траву и споры плауна

применяют как мочегонное средство.

Брусника, боровика, боровка, брусничник — вечнозеленый

кустарничек высотой 8—30 см семейства брусничных; листья блестящие,

кожистые, сверху темно-зеленые, с вдавленными жилками, снизу матовые, с

завернутыми книзу краями. Цветки белые или розовые, собраны в

кистевидное верхушечное соцветие. Ягода округлая, сначала

зеленовато¬белог

О, а затем красного цвета, сочная, сладкая, со

слегка горьковатым привкусом. Цветет в мае — июне, ягоды созревают в

августе —сентябре. Широко распространена по всей лесной зоне СССР в

хвойных и лиственных лесах, на солнечных полянках, вблизи торфяных

болот, а также в лесотундре, доходя на севере до Ледовитого океана.

Ягоды

и листья брусники содержат витамин С, каротин, дубильные вещества и

органические кислоты. В медицине ягоду брусники часто рекомендуют при

авитаминозах, гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, при

повышенном кровяном давлении.

В народной медицине применяют листья

брусники, собранные весной до цветения и осенью одновременно с ягодами.

Листья собирать нужно не более чем с одной трети веток кустарника,

сушить в тени. Ягоды собирают по мере созревания.

Обилие биологически

активных веществ в листьях брусники определяет разносторонность их

применения. Настои и отвары из них обладают мочегонными,

антисептическими и вяжущими свойствами. Отвар брусничных листьев

считается одним из лучших народных средств для лечения ревматизма.

Водный настой ягод хорошо утоляет жажду при лихорадке.

Валериана — многолетнее травянистое растение

семейства валериановых; стебель одиночный, дудчатый, бородавчатый,

высотой до 150 см. Листья сложные, непарноперистые, супротивные,

прикорневые, на длинных черешках, верхние— сидячие. Стебли на концах

богато ветвятся и заканчиваются красивыми щитковидно-метельчатыми соцветиями. Цветки мелкие, бледно-розовые или бледно-фиолетовые, душистые, имеют пятиконечный венчик и три тычинки. Плод — семянка. Цветет с июня до августа.

Ареал

валерианы лекарственной очень широк и занимает почти всю территорию

СССР, за исключением Крайнего Севера, Сибири и пустынных районов Средней

Азии. Растет преимущественно на влажных лугах, между кустарниками, в

лесах, на травяных и торфяных болотах. Так как естественный сбор

недостаточен, валериану культивируют.

Лекарственным сырьем являются

корневища с корнями. Их выкапывают осенью после осыпания семян,

отряхивают от земли, промывают водой и затем сушат. Сырье издает острый и

своеобразный аромат.

Лекарственное применение валерианы известно с

давних пор. Она относится к числу древнейших лекарственных растений. Ею

лечили больных врачи Древнего Египта, Греции и Рима. В XVIII веке она

принадлежала к числу важнейших лекарственных средств во всей Европе.

Валериана обладает успокаивающим действием на нервную систему и применяется для лечения сердечно-сосудис тых заболеваний, используется для изготовления кардиовалена, валокардина, капель Зеленина и других препаратов.

Дерево великолепно и размерами, и видом, и

долголетием, и теми дарами, которыми на протяжении многих веков

пользуются люди. Липа достигает 30 м высоты и 1 м в диаметре, живет

300—400 лет. Ствол прямой, вверху сильно разветвляется, образуя широкую

куполообразную крону, листья очередные, сердцевидной формы, цветки

желтовато-белые, душистые, собраны в щиткообразные соцветия, цветет в

июле. Во время цветения пчелы собирают с одного дерева такое количество

меда, какое дает целый гектар гречихи. Плод — нераскрывающийся орешек с

узким прицветным крылом.

В СССР наиболее распространена липа

мелколистная. По теневыносливости лиственных пород липа занимает второе

место после бука. Растет в азиатской и европейской частях СССР, заходя

на севере в Карелию, на юге в Крым и на Кавказ. Широко используется в

озеленении.

Начало использования липы в лечебных целях теряется в глубине веков. Зная о противогнилостных свойствах липового угля, наши предки присыпали им нарывы, гниющие раны, в смеси в водой пили при желудочно-кишечных

заболеваниях. В медицине применяют «липовый цвет» — соцветия с

прицветниками. Цветки собирают как с диких, так и культивируемых

деревьев, когда большая часть цветков распустилась. Сырье сушат в тени,

осторожно вороша Издавна «липовый цвет» в виде горячего настоя

употребляют как потогонное средство, хорошо им полоскать горло, особенно

при ангинах. В народной медицине используют как средство от простуды и

кашля. При головной боли обвязывают голову листьями. Кроме того, липовый

чай используют в качестве суррогата китайского чая, а также в

косметике.

Черника — красивое и целебное растение,

прозванное в старину «ворон-ягодой»; мелкий кустарничек 15—40 см

высотой, сильно ветвистый, с опадающими на зиму светло- зелеными

яйцевидными листьями, семейства брусничных. Цветет в конце мая — июне

мелкими зеленовато-розовыми одиночными цветками, созревает в июле —

августе. Ягоды шаровидные, слегка приплюснутые на верхушке, черные с

сизоватым восковым налетом. Мякоть ягоды сочная, красновато-фиолетовая, вкус приятный, кисловатый, вяжущий.

Черника растет в сосновых борах, смешанных и еловых лесах европейской части СССР, Сибири, на Украине и Кавказе.

Черника

занимает первое место среди всех ягод и плодов по содержанию марганца,

в ней много железа, а по содержанию витамина А она вдвое богаче молока.

Листья

черники собирают в мае — июне, ягоды — в период созревания. Листья

сушат в тени. Ягоды провяливают на солнце, а затем сушат в печи.

Как

лекарственное растение упоминается в травниках средневековья. Ягоды

черники применяются в медицине в виде киселя или настоя как вяжущее

средство при поносах, преимущественно для детей.

В народной медицине

чернику употребляют при камнях в почках, подагре, ревматизме,

малокровии, кожных и других заболеваниях. Черничный сок — хорошее

полоскание при воспалении слизистой оболочки рта, улучшает зрение.

Лекарственное значение имеют также листья черники для лечения сахарного

диабета, так как обладают инсулиноподобны м действием.

Дуб обыкновенный — в переводе с

латинского означает «красивое крепкое дерево». Он достигает 40—50 м

высоты, 100—150 см в диаметре, относится к семейству буковых. Листья

перистолопастные, очередные, крона раскидистая, сучья крупные.

Плоды (желуди) созревают осенью. Дуб — одно из самых долговечных

деревьев, живет до 500—1000 лет. В первые годы растет очень медленно, в

20—30 лет дает первые желуди. Цветет в мае. Цветы мелкие, собраны в

повислые сережки.

Славяне на заре своей истории поклонялись этому дереву величавой красоты, сочиняли про него мифы, легенды, песни, былины.

Дуб распространен в средней и южной полосах европейской части СССР. Часто образует большие леса — светлые дубравы.

В

медицине находит применение кора молодых стволов и ветвей («зеркальная

дубовая кора»), которая содержит 10—20% дубильных веществ. Отвары из

коры используют как домашнее вяжущее и кровоостанавлива ющее средство при различных воспалительных процессах рта и горла.

В

народной медицине дубовые галлы («чернильные орешки») заваривают как

чай и пьют при туберкулезе легких. Мазь из галл используют при экземах и

лишаях. Кофе из слегка поджаренных желудей считается хорошим средством

против золотухи. Старинные русские лечебники советовали лечить раны

«дубовым листвием» и мелко толченной дубовой корой.

Люди давно заметили, что стоит вырубить ольшаники и беда

на пороге: мелеют реки, уходят грунтовые воды. Ольха — быстрорастущее

дерево высотой до 20 м, с гладкой серой корой, семейства березовых.

Научное название рода происходит от кельтских слов «при береге». Видовое

название (в переводе «седоватая») дано за цвет коры» Листья очередные,

яйцевидные, по краям двоякопильчатые, тонковолосистые. Цветет

ольха в марте — апреле. Цветки однополые, собраны в соцветия — сережки.

При созревании плодов прицветные чешуйки женских сережек разрастаются и

деревенеют, образуя таким образом соплодие в виде небольшой шишки.

Ольха

широко распространена в европейской части СССР, реже— на Кавказе.

Растет по берегам рек, озер, водохранилищ. Образует иногда небольшие

рощицы и леса — прирусловые черноольшаники.

Листья ольхи содержат

много салицила. В фармакопее применяются шишки и кора. Ольховые шишки

богаты дубильными веществами: в них содержится около 2,5% танина и почти

4% галловой кислоты. Собирают их поздней осенью и зимой.

Отвары шишек применяют как вяжущее средство при желудочных заболеваниях и кровоостанавлива ющее. Фармацевтическа я

промышленность выпускает экстракт из ольховых шишек и коры — тхмелин. В

народной медицине молодые свежие листочки прикладывают к гнойным ранам,

чирьям. Отвар цветочных сережек используют в качестве примочек при

диатезе и экземах. В старину человека, заболевшего простудным

заболеванием, укрывали ворохом ольховых листьев, увлажненных теплой

водой.

Этот кустарник в народе называют «волчьими ягодами». «Волчьи» значит несъедобные, которые могут вызвать отравление.

.Крушина

— кустарник высотой 2—5 м семейства крушиновых, родственный жостеру

слабительному. Ветки легко ломаются, чем и объясняется название. Листья

эллиптические, цельнокройные. Кора серо-коричневая, блестящая и как бы в

белую крапинку. Цветы мелкие, невзрачные, собраны пучками в пазухах

листьев. Плоды — костянки, сидят на ножках; сначала зеленые, затем

станут краснофиолетовы

Ми, при созревании почти черные, блестящие. В это время куст красив и наряден.

Растет

почти повсеместно в европейской части СССР и в Западной Сибири, в

смешанных и лиственных лесах, по опушкам и прогалинам, долинам речек,

часто совместно с ольхой, черемухой и рябиной, по сырым лугам.

Лекарственное

значение имеет кора, которую собирают весной, в период набухания

камбия, со стволов и толстых ветвей. На стволе и ветвях делают два

продольных надреза до древесины длиной около 30 см, затем соединяют их

поперечными надрезами и кору легко снимают по камбию, при этом она

сворачивается ровными трубками. Кора хорошо высыхает на открытом воздухе

или под навесами. Заготовленную кору употребляют только через год, так

как свежая кора вызывает тошноту и рвоту.

Первые сведения о

медицинском применении коры крушины относятся к средним векам. Кора —

хорошее слабительное в виде отвара и экстракта. Входит в состав

слабительных чаев и противогеморройн ых сборов.

Земляника — одна из самых целебных ягод. По вкусу и

по аромату этой ягоде нет равных. Это невысокое, 5—12 см, травянистое

многолетнее растение из семейства розоцветных с нитевидными стелющимися и

укореняющимися в узлах побегами. Листья прикорневые, тройчатые, на

длинных черешках, с шелковистыми волосками снизу. Цветки белые,

некрупные, на длинных цветоносах, собраны в соцветия. Плод —

округло-каплевидная ягода (ложная), образовавшаяся из разросшегося

цветоложа, от бледно-розового до темно-красного цвета. Созревает в июне —

июле.

Земляника распространена в лесах почти по всей территории

СССР, растет на сухих травянистых опушках, полянах, вырубках, среди

кустарников.

Ягоды вкусные, ароматные; содержат витамины А, В, С, Р,

сахара, органические кислоты; богаты железом, фосфором. Они хорошо

утоляют жажду, усиливают аппетит и благотворно влияют на пищеварение.

Обычно

ягоды и листья собирают одновременно. Листья обрывают вручную или

срезают ножом так, чтобы черешок не превышал 1 см. Сушат обычным,

воздушно-теневым способом,

Сок и водный настой ягод обладает

потогонным и мочегонным действием. В народной медицине все части

земляники применялись издавна и очень широко при самых различных

заболеваниях. Так, отвар листьев и корневищ употребляют при колитах,

желтухе, туберкулезе, мочекаменной болезни, старых язвах и сыпях, для

полоскания при ангинах и при плохом запахе изо рта. Сок и водный настой

ягод используется в косметических целях

Русская рябинушка, как ее называют в народе, —

одно из наиболее популярных растений. С незапамятных времен в народе

пользуется она любовью и уважением. Много песен, стихов и преданий

сложено о ней. В старину она олицетворяла семейный очаг.

Рябина —

кустарник в тенистом лесу или стройное дерево высотой до 4—10 м

семейства розоцветных. Листья на черешках, ажурные непарноперистые, с

5—9 парами боковых листочков. Цветки мелкие, белые, с сильным

миндальным запахом, собраны в пушистые шапки соцветий. Плоды — сочные и

ягодообразные 2—5-гнездные яблочки, до 1 см в диаметре,

красно-оранжевые

Терпкие и горькие на вкус. Плоды собирают после первых заморозков, когда они приобретают более приятный горько-кислый вкус.

Рябина

широко распространена в лесах повсеместно от юга Украины и Кубани до

лесов Хибин, Колымы, Курильских островов. Растет по лесным опушкам, по

обрывам берегов лесных рек.

По содержанию каротина плоды рябины не

уступают моркови, листьям петрушки, плодам облепихи, тысячелистника. В

плодах значительное количество витамина С, Р и дубильных веществ.

Плоды рябины применяют в свежем и сушеном виде для профилактики и лечения авитаминозов. Она входит в состав витаминных сборов.

Сорбит

в плодах рябины снижает количество жира в печени и холестерина в крови.

В народной медицине рябина имеет разнообразное применение. Сухие плоды,

сок свежих ягод и цветки рябины применяют при дизентерии. Водные отвары

употребляют как мочегонное, желчегонное и кровоостанавлив ающее средство.

ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (ОРЕШНИК). Первым среди кустарников зацветает орешник, предвещая весну. Это крупный ветвистый кустарник до 8 м высотой семейства березовых. Листья округлояйцевидные, на коротких железисто-опушенных черешках, островершинные, по краю двоякозубчатые. Растение однодомное. Цветете конца февраля по апрель. Плод — односемянной орех, завернутый в разросшиеся плодовые обертки. Орехи созревают в конце августа — сентябре. Они имеют различную форму, гладкую коричневую скорлупу и вкусное маслянистое семя, которое содержит много жирного масла и белковых веществ, хорошо усваиваемых организмом человека. Орехи являются ценным пищевым продуктом. Дикорастущая лещина встречается в лесах, оврагах, горах по всей европейской части СССР, за исключением северных районов, и на Кавказе. В народной медицине орехи употребляют при мочекаменной болезни, при ревматизме, малокровии и как общеукрепляющее средство, особенно полезны они с медом. Маслом лещины смазывают голову для укрепления волос. В смеси с белком лечат ожоги. Листья и кора лещины обладают сосудосуживающим действием. Из листьев лещины готовят чай, который обладает мочегонным действием.

Дата рождения: |

|

Место рождения: |

Москва, РСФСР |

Дата смерти: |

|

Место смерти: |

Москва, РСФСР, СССР |

Принадлежность: |

|

Научная сфера: |

|

Место работы: |

Физический институт АН СССР (1947—1950, с 1968) |

Альма-матер: |

Московский государственный университет |

Научный руководитель: |

И. Е. Тамм |

Известные ученики: |

Владимир Сергеевич Лебедев (ВНИИЭФ) |

Награды и премии: |

|

Научная работа

Освобождение и последние годы

Вклад в науку

Награды и премии

Оценки деятельности

В названиях улиц и площадей

В других странах

В энциклопедиях мира

Архив Сахарова

В культуре и искусстве

Библиография

(21 мая 1921, Москва — 14 декабря 1989, там же) — советский физик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Впоследствии — общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

За свою правозащитную деятельность был лишён всех советских наград, премий и был выслан из Москвы.

Происхождение и образование

Отец, Дмитрий Иванович Сахаров, — преподаватель физики, автор известного задачника, мать Екатерина Алексеевна Сахарова (ур. Софиано) — дочь потомственного военного греческого происхождения Алексея Семёновича Софиано — домохозяйка. Бабушка со стороны матери

Зинаида Евграфовна Софиано — из рода белгородских дворян Мухановых.

Крёстный отец — известный музыкант Александр Борисович Гольденвейзер.

Детство и ранняя юность прошли в Москве. Начальное образование Сахаров получил дома. В школу пошел учиться с седьмого класса.

…мы пошли знакомиться с Андрюшей Сахаровым. Парень нам с братом понравился, и мы его затащили в школьный математический кружок при МГУ. И в девятом классе (значит, по-видимому, в 36-37-ом учебном году) мы вместе с ним ходили в школьный математический кружок, который вёл Шклярский. … Андрюша Сахаров, хоть и сильный математик, оказался не очень приспособленным к этому стилю. Задачу он часто решал, но не мог объяснить, как он пришел к решению. Решение было правильное, но объяснял он очень как-то заумно, и понять его было трудно. У него удивительная интуиция, он как-то понимает, что должно получиться, и часто не может как следует объяснить, почему это так получается. Но как раз в атомной физике, которой он потом занялся, это оказалось тем, что надо. Там (в то время, во всяком случае) не было никаких строгих уравнений и математическая техника не помогала, а интуиция была необычайно важна. … Между прочим, в 10 классе Сахаров уже не пошел в математический кружок. Когда мы у него спросили почему, он ответил: «Ну… вот если бы был физический кружок при МГУ, я бы пошел, а в математический мне не хочется». Может быть, у него не было любви к строгости. Он, действительно, был в большей степени физиком, чем математиком.. А. М. Яглом |

По окончании средней школы в 1938 году Сахаров поступил на физический факультет МГУ.

После начала войны, летом 1941 года пытался поступить в военную академию, но не был принят по состоянию здоровья. В 1941 году эвакуирован в Ашхабад. В 1942 году закончил университет с отличием.

В другом изложении этой истории сдача экзамена происходит во время учебы в аспирантуре, вместе с И. Е. Таммом экзамен принимают С. М. Рытов и Е. Л. Фейнберг, и Сахаров получает всего лишь «четверку».

В 1942 году был распределён в распоряжение Наркома вооружений, откуда был направлен на патронный завод в Ульяновск. В том же году сделал изобретение по контролю бронебойных сердечников и внёс ряд других предложений.

Научная работа

В конце 1944 года поступил в аспирантуру ФИАНа (научный руководитель — И. Е. Тамм). Сотрудником ФИАН им. Лебедева оставался до самой смерти.

В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1948 году был зачислен в специальную группу и до 1968 года работал в области разработки термоядерного оружия, участвовал в проектировании и разработке первой советской водородной бомбы по схеме, названной «слойка Сахарова». Одновременно Сахаров вместе с И. Е. Таммом в 1950—1951 годах проводил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции. В Московском энергетическом институте читал курсы ядерной физики, теории относительности и электричества.

Доктор физико-математических наук (1953 год). В этом же году в возрасте 32 лет избран действительным членом Академии наук СССР, став вторым по молодости на момент избрания академиком за всю историю (после С. Л. Соболева). Рекомендацию, сопровождавшую представление в академики, подписали академик И. В. Курчатови члены-корреспонденты АН СССР Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович. По мнению В. Л. Гинзбурга, в избрании Сахарова сразу академиком — минуя ступень член-корреспондента — сыграла некоторую роль национальность:

«Он жил слишком долго в каком-то предельно изолированном мире, где мало знали о событиях в стране, о жизни людей из других слоев общества, да и об истории страны, в которой и для которой они работали», — отмечал Рой Медведев.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот» против печально известной деятельности академика Т. Д. Лысенко.

Согласно Валентину Фалину, Сахаров, пытаясь остановить разорительную гонку вооружений, предложил проект размещения сверхмощных ядерных боеголовок вдоль американской морской границы:

Правозащитная деятельность

С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Внёс вклад в заключение Московского Договора о запрещении испытаний в трёх средах. Своё отношение к вопросу об оправданности возможных жертв ядерных испытаний и — шире — вообще человеческих жертв во имя более оптимального будущего А. Д. Сахаров выразил так:

…Павлов [генерал госбезопасности] как-то сказал мне: — Сейчас в мире идёт борьба не на жизнь, а на смерть между силами империализма и коммунизма. От исхода этой борьбы зависит будущее человечества, судьба, счастье десятков миллиардов людей на протяжении столетий. Чтобы победить в этой борьбе, мы должны быть сильными. Если наша работа, наши испытания прибавляют силы в этой борьбе, а это в высшей степени так, то никакие жертвы испытаний, никакие жертвы вообще не могут иметь тут значения. Была ли это безумная демагогия или Павлов был искренен? Мне кажется, что был элемент и демагогии, и искренности. Важней другое. Я убеждён, что такая арифметика неправомерна принципиально. Мы слишком мало знаем о законах истории, будущее непредсказуемо, а мы — не боги. Мы, каждый из нас, в каждом деле, и в „малом“, и в „большом“, должны исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории. Нравственные же критерии категорически диктуют нам — не убий! |

С конца 1960-х годов являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР.

В 1966 году подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.

В 1968 году написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», которая была опубликована во многих странах.

В 1970 году стал одним из трёх членов-основателей «Московского Комитета прав человека» (вместе с Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе).

В 1971 году обратился с «Памятной запиской» к советскому правительству.

В 1960-х — начале 1970-х годов ездил на процессы над диссидентами. Во время одной из таких поездок в1970 году в Калуге (процесс Б. Вайля — Р. Пименова) познакомился с Еленой Боннэр, и в 1972 году женился на ней. Есть мнение, что отход от научной работы и переключение на правозащитную деятельность произошло под её влиянием. Он это косвенно подтверждает в своём дневнике: «Люся подсказывала мне (академику) многое, что я иначе не понял бы и не сделал. Она большой организатор, она мой мозговой центр».

В 1970-х — 1980-х годах в советской печати проводились кампании против А. Д. Сахарова (1973, 1975, 1980, 1983).

29 августа 1973 года в газете «Правда» было опубликовано письмо членов Академии наук СССР с осуждением деятельности А. Д. Сахарова («Письмо 40 академиков»).

В сентябре 1973 года в ответ на начавшуюся кампанию математик член-корреспондент АН СССР И. Р. Шафаревич написал «открытое письмо» в защиту А. Д. Сахарова.

В 1974 году Сахаров собрал пресс-конференцию, на которой сообщил о состоявшемся Дне политзаключённых в СССР.

В 1975 году написал книгу «О стране и мире». В том же году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. В советских газетах были опубликованы коллективные письма деятелей науки и культуры с осуждением политической деятельности А. Сахарова.

В сентябре 1977 года обратился с письмом в организационный комитет по проблеме смертной казни, в котором выступил за отмену её в СССР и во всём мире.

В декабре 1979 года и январе 1980 года выступил с рядом заявлений против ввода советских войск в Афганистан, которые были напечатаны на передовицах западных газет.

Ссылка в Горький

22 января 1980 года по дороге на работу был задержан, а затем вместе с женой Еленой Боннэр без суда сослан в город Горький. Тогда же он указом Президиума Верховного Совета СССР был лишён звания трижды Героя Социалистического Труда и постановлением Совета Министров СССР — звания лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий (также ордена Ленина, звания члена АН СССР лишён не был). В Горьком Сахаров провёл три длительных голодовки. В 1981 году он, вместе с Еленой Боннэр, выдерживает первую, семнадцатидневную, — за право выезда к мужу за рубеж Л. Алексеевой (невестки Сахаровых).

В Большой советской энциклопедии (вышедшей в 1975 году) и затем в выходивших до 1986 года энциклопедических справочниках статья о Сахарове завершалась фразой «В последние годы отошёл от научной деятельности» . По некоторым данным, формулировка принадлежала М. А. Суслову. В июле 1983 года четыре академика (Прохоров, Скрябин, Тихонов, Дородницын) подписали письмо «Когда теряют честь и совесть» с осуждением А. Д. Сахарова.

В мае 1984 года провёл вторую голодовку (26 дней) в знак протеста против уголовного преследования Е. Боннэр. В апреле-октябре 1985 года — третью (178 дней) за право Е. Боннэр выехать за рубеж для операции на сердце. В течение этого времени Сахарова неоднократно госпитализировали (первый раз — насильно на шестой день голодовки; после его заявления о прекращении голодовки (11 июля) он был выписан из больницы; после её возобновления (25 июля) через два дня был вновь насильно госпитализирован) и насильно кормили (пытались кормить, иногда это удавалось). В течение всего времени горьковской ссылки А. Сахарова во многих странах мира шла кампания в его защиту. Например, площадь в пяти минутах ходьбы от Белого Дома, где находилось советское посольство в Вашингтоне, была переименована в «Площадь Сахарова». В различных мировых столицах регулярно, начиная с 1975 года, проводились «Сахаровские Слушания».

Освобождение и последние годы

Был освобождён из горьковской ссылки с началом перестройки, в конце 1986 года — после почти семилетнего заключения. 22 октября 1986 года Сахаров просит прекратить его депортацию и ссылку жены, снова (ранее он обращался к М. С. Горбачеву с обещанием сосредоточиться на научной работе и прекратить общественные выступления, с оговоркой: «кроме исключительных случаев», если поездка жены для лечения будет разрешена) обещая закончить свою общественную деятельность (с той же оговоркой). 15 декабря в его квартире был неожиданно установлен телефон (во время всей ссылки телефона у него не было), перед уходом сотрудник КГБ сказал: «Завтра вам позвонят». На следующий день действительно раздался звонок М. С. Горбачева, разрешившего Сахарову и Боннэр вернуться в Москву. Аркадий Вольский свидетельствовал, что будучи генсеком, вернуть Сахарова хотел ещё Андропов, в изложении Вольского: "Юрий Владимирович готов был выпустить Сахарова из Горького при условии, что тот напишет заявление и сам об этом попросит... Но Сахаров [отказался] наотрез: "Напрасно Андропов надеется, что я буду его о чем-то просить. Никаких покаяний". Позже, когда Горбачев стал генеральным секретарем ЦК, он лично набрал номер Сахарова...". Академик Исаак Халатников в своих воспоминаниях писал, что Анатолию Петровичу Александрову, который хлопотал о Сахарове, высланном в Горький, Андропов сказал, что эта ссылка была самым «мягким» наказанием, когда другие члены Политбюро требовали значительно более суровых мер.

23 декабря 1986 года вместе с Еленой Боннэр Сахаров возвращается в Москву. После возвращения он продолжил работать в Физическом институте им. Лебедева.

В ноябре-декабре 1988 года состоялась первая поездка Сахарова за рубеж (состоялись встречи с президентами Р. Рейганом, Дж. Бушем, Ф. Миттераном,М. Тэтчер).

В 1989 году избран народным депутатом СССР, в мае-июне того же года участвовал в I Съезде народных депутатов СССР в Кремлёвском дворце съездов, где его выступления зачастую сопровождались захлопыванием, выкриками из зала, свистом со стороны части депутатов, которых позднее лидер МДГ, историк Юрий Афанасьев и СМИ характеризовали как агрессивно-послушное большинство.

В ноябре 1989 года представил «проект новой конституции», в основе которой — защита прав личности и права всех народов на государственность.

14 декабря 1989 года, в 15:00 — последнее выступление Сахарова в Кремле на собрании Межрегиональной депутатской группы (II Съезд народных депутатов СССР).

Похоронен на Востряковском кладбище в Москве

Семья

В 1943 году Андрей Сахаров женился на Клавдии Алексеевне Вихиревой (1919—1969), уроженке Симбирска (умерла от рака). У них было трое детей — две дочери и сын (Татьяна, Любовь, Дмитрий).

В 1970 году он познакомился с Еленой Георгиевной Боннэр (1923—2011), а в 1972 женился на ней. У неё было двое детей (Татьяна, Алексей), к тому времени уже достаточно взрослых. Что касается детей А. Д. Сахарова, то вполне взрослыми на тот момент были двое старших. Младшему, Дмитрию, едва исполнилось 15 лет, когда Сахаров переехал к Елене Боннэр. О брате стала заботиться его старшая сестра Любовь. Общих детей у супругов не было.

Вклад в науку

Один из создателей водородной бомбы (1953) в СССР. Труды по магнитной гидродинамике, физике плазмы, управляемому термоядерному синтезу,элементарным частицам, астрофизике, гравитации.

В 1950 году А. Д. Сахаров и И. Е. Тамм выдвинули идею осуществления управляемой термоядерной реакции для энергетических целей с использованием принципа магнитной термоизоляции плазмы. Сахаров и Тамм рассмотрели, в частности, тороидальную конфигурацию в стационарном и нестационарном вариантах (сегодня она считается одной из наиболее перспективных).

Сахаров — автор оригинальных работ по физике элементарных частиц и космологии: по барионной асимметрии Вселенной, где он связал барионную асимметрию с несохранением комбинированной четности (нарушением CP-инвариантности), экспериментально обнаруженным при распаде долгоживущих мезонов, нарушением симметрии при обращении времени и несохранение барионного заряда (Сахаров рассмотрел распад протона).

А. Д. Сахаров объяснил возникновение неоднородности распределения вещества из первоначальных возмущений плотности в ранней Вселенной, имевших природу квантовых флуктуаций. После открытия реликтового излучения новый анализ флуктуаций в ранней Вселенной был сделан Я. Б. Зельдовичем и Р. А. Сюняевым и независимо от них Дж. Пиблсом с J.T. Yu. Зельдович и Сюняев предсказали существование пиков в угловом спектре распределения реликтового излучения. Обнаруженные астрофизиками в 2000-х годах в эксперименте WMAP и других экспериментах акустические осцилляции реликтового излучения («сахаровские осцилляции») являются отпечатком тех самых возмущений плотности, которые теоретически описал Сахаров в своей работе 1965 года.

Имеет работы по мюонному катализу (1948, 1957), магнитной кумуляций и взрывомагнитным генераторам (1951—1952); выдвинул теорию индуцированной гравитации и идею нулевого лагранжиана (1967), исследование высокомерных пространств с различным числом осей времени («Космологические переходы с изменением сигнатуры метрики», ЖЭТФ, 1984), «Испарение черных мини-дыр и физика высоких энергий» («Письма в ЖЭТФ», 1986).

Предсказание развития Интернета

В 1974 году Сахаров писал:

В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приёмники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности. А. Сахаров |

Интернет стал общественно значимым явлением в начале 1990-х годов, уже после смерти Сахарова, но намного ранее чем через 50 лет после написания указанной статьи.

Награды и премии

- Герой Социалистического Труда (04.01.1954; 11.09.1956; 07.03.1962) (в 1980 «за антисоветскую деятельность» лишён звания и всех трёх медалей);

- Сталинская премия (1953) (в 1980 лишён звания лауреата этой премии);

- Ленинская премия (1956) (в 1980 лишён звания лауреата этой премии);

- Орден Ленина (4.01.1954) (в 1980 также был лишён этого ордена);

- Награды иностранных государств, среди которых:

- Большой крест ордена Креста Витиса (8 января 2003 года, посмертно)

Оценки деятельности

Окружённый людьми, он наедине с самим собой, решает некую математическую, философскую, нравственную или общемировую задачу и, размышляя, задумывается глубже всего о судьбе каждого конкретного, отдельного человека. И тут мне представляется уместным вспомнить один из рассказов Зощенко. На поминках грубо обошлись с человеком. Автор говорит, раздумывая о случившемся, что при перевозке стекла или машины владельцы чертят на них «Не бросать» или «Осторожнее». Далее Зощенко рассуждает так: «Не худо бы и на человечке что-нибудь мелом выводить, какое-нибудь там петушиное слово — „Фарфор“ или „Легче“, поскольку человек — это человек». Мне кажется, Андрей Дмитриевич в разные периоды своей жизни и очень по-разному, но всегда искал «петушиное слово» для всего человечества и для каждого человека: «Осторожнее! Бьётся!» Подумать только, в стране, где любой человек ценился не дороже мухи! Да ещё хорошо, если как муху — хлоп и нету! А то ещё попадётся в руки мальчишке, которому доставляет удовольствие, прежде чем хлопнуть, оборвать ей крылышки и лапки — в этой стране и во всех странах мира потребовать отмены смертной казни и напомнить о каждом человеке: осторожнее! бьётся! Сомневаюсь, чтобы Андрей Дмитриевич читал рассказ Зощенко, но при всяком неправедном насилии над человеком взывал к властям и миру: осторожнее! бьётся! Л. К. Чуковская |

А. И. Солженицын, в целом высоко оценивая деятельность Сахарова, критиковал его за то, что он упускает «возможность существования в нашей стране живых национальных сил», за излишнее внимание к проблеме свободы эмиграции из СССР, в особенности эмиграции евреев.

А. А. Зиновьев в ряде своих книг иронично именовал его «Великим Диссидентом».

По утверждению Павла Пряникова, до настоящего времени академик Сахаров остаётся последним наиболее популярным среди общественности в СССР/России моральным авторитетом. По приводимым Пряниковым данным, если в 1981 году его видели своим вождём 40 % советских людей, а после смерти, в 1991-м - больше 50 %, в 2010-м - больше 70 %.

Отрицательная оценка Сахарова встречается в коммунистической, ультраправой и евразийской печати. Некоторые публицисты (например, А. Г. Дугин) считают А. Д. Сахарова врагом СССР и помощником США в геополитической конфронтации.

Память

- В 1979 году именем А. Д. Сахарова назван астероид.

- На главном въезде в столицу Израиля Иерусалим расположены «Сады Сахарова»; его именем названы улицы в некоторых городах Израиля.

- В Нижнем Новгороде существует музей Сахарова — квартира по адресу пр. Гагарина, д. 214, кв. 3, на первом этаже 12-этажного дома (микрорайон Щербинки), в которой Сахаров жил в течение семи лет ссылки. С 1992 года в городе проводится Международный фестиваль искусств имени Сахарова.

- В Москве работает музей и общественный центр его имени.

- В Белоруссии именем Сахарова назван Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова

- В 1988 году Европарламент учредил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которая присуждается ежегодно за «достижения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а также за уважение международного законодательства и развитие демократии».

- В 1991 году почта СССР выпустила марку, посвящённую А. Д. Сахарову.

- В декабре 2009 года, в двадцатилетие смерти А. Д. Сахарова, по каналу РТР был показан документальный фильм «Исключительно наука. Никакой политики. Андрей Сахаров.»

- В ФИАН им. Лебедева перед входом установлен бюст Сахарова.

- В Ереване именем А. Д. Сахарова названа средняя школа № 69.

- В городе Арнеме (Нидерланды) есть мост Андрея Сахарова (нидерл. Andrej Sacharovbrug ).

В названиях улиц и площадей

В России

Имя Сахарова носят 60 улиц в городах и сёлах России

В других странах

- В августе 1984 года в Нью-Йорке перекресток 67-й улицы и 3-й авеню получает название «Угол Сахарова-Боннэр», а вВашингтоне — площадь, где расположено советское посольство, переименовывается в «Площадь Сахарова» (англ. SakharovPlaza ) (появились в знак протеста американской общественности против удержания А. Сахарова и Е. Боннэр в горьковской ссылке).

- В Ереване именем А. Д. Сахарова названа площадь, на которой ему установлен памятник.

- Во Львове есть улица Академика Сахарова

- В Лионе есть проспект Андрея Сахарова (фр. avenue Andrei Sakharov )

- Площадь Андрея Сахарова есть в Вильнюсе (лит. Andrejaus Sacharovo aikštė ), Лос-Анжелесе (англ. Andrei Sakharov Square ), Нюрнберге(нем. Andrej-Sacharow-Platz )

- В Софии его именем назван бульвар (болг. булевард Академик Андрей Сахаров )

- Улица Сахарова есть в Амстердаме, Гааге, Ереване, Ивано-Франковске, Коломые, Кривом Роге, Одессе, Риге, Роттердаме, Степанакерте, Сухуме,Тернополе, Утрехте, Хайфе, Тель-Авиве, Шверине (нем. Andrej-Sacharow-Strasse ).

- Сады Сахарова на въезде в Иерусалим.

В энциклопедиях мира

Архив Сахарова

Архив Сахарова был основан в Университете Брандейса в 1993 году, но вскоре переведён в Гарвардский университет. В архиве Сахарова собраны документы КГБ, касающиеся диссидентского движения. Большинство документов архива — письма руководителей КГБ в ЦК КПСС о деятельности диссидентов и рекомендации по интерпретации или замалчиванию тех или иных событий в средствах массовой информации. Документы архива относятся к периоду с 1968 по 1991 годы.

В культуре и искусстве

Личности академика Сахарова посвящена картина «Saharov» итальянского художника Винзела (Vinzela).